计算机网络A Top Down Approach

计算机网络与因特网

1.1 因特网是什么?

1.1.1 组成结构描述

- 因特网连接了全球数十亿计算设备,包括传统计算机、服务器、智能手机、平板电脑和物联网设备。

- 所有设备统称为“主机”或“终端系统”,2017年约有180亿设备接入,预计2022年达到285亿。

- 网络通过通信链路和分组交换机将终端系统互联。

- 数据传输时被分割为数据包,并添加头部信息。

- 分组交换机主要包括路由器和链路层交换机,分别用于核心网络和接入网络。

- 数据包在网络中经过的路径称为路由或路径。

- Cisco预测到2022年全球IP流量将达到每年近5泽字节(Zettabytes)。

- 网络服务提供商(ISP)提供多种接入方式,如宽带、局域网、移动无线等。

- ISP之间通过国家和国际层级的上层ISP互连。

- 因特网运行协议控制信息发送和接收,其中TCP和IP是最重要的两个协议。

- 因特网标准由IETF制定,文档称为RFC(请求评论),定义了TCP、IP、HTTP、SMTP等协议。

- IEEE 802委员会制定了以太网和WiFi等链路标准。

1.1.2 服务视角描述

- 因特网可看作一个为分布式应用提供服务的基础设施。

- 常见应用包括电子邮件、网页浏览、移动应用、实时交通地图、音乐/视频流、社交媒体、视频会议、多人游戏、基于位置的推荐系统等。

- 应用程序运行在终端系统上,而非网络核心的分组交换机中。

- 程序间的数据交换依赖于网络提供的服务接口——套接字(Socket)接口。

- 类比邮政服务:程序需遵循特定规则(如封装数据、指定目标地址)才能让因特网正确传输数据。

- 因特网提供多种服务供不同应用选择。

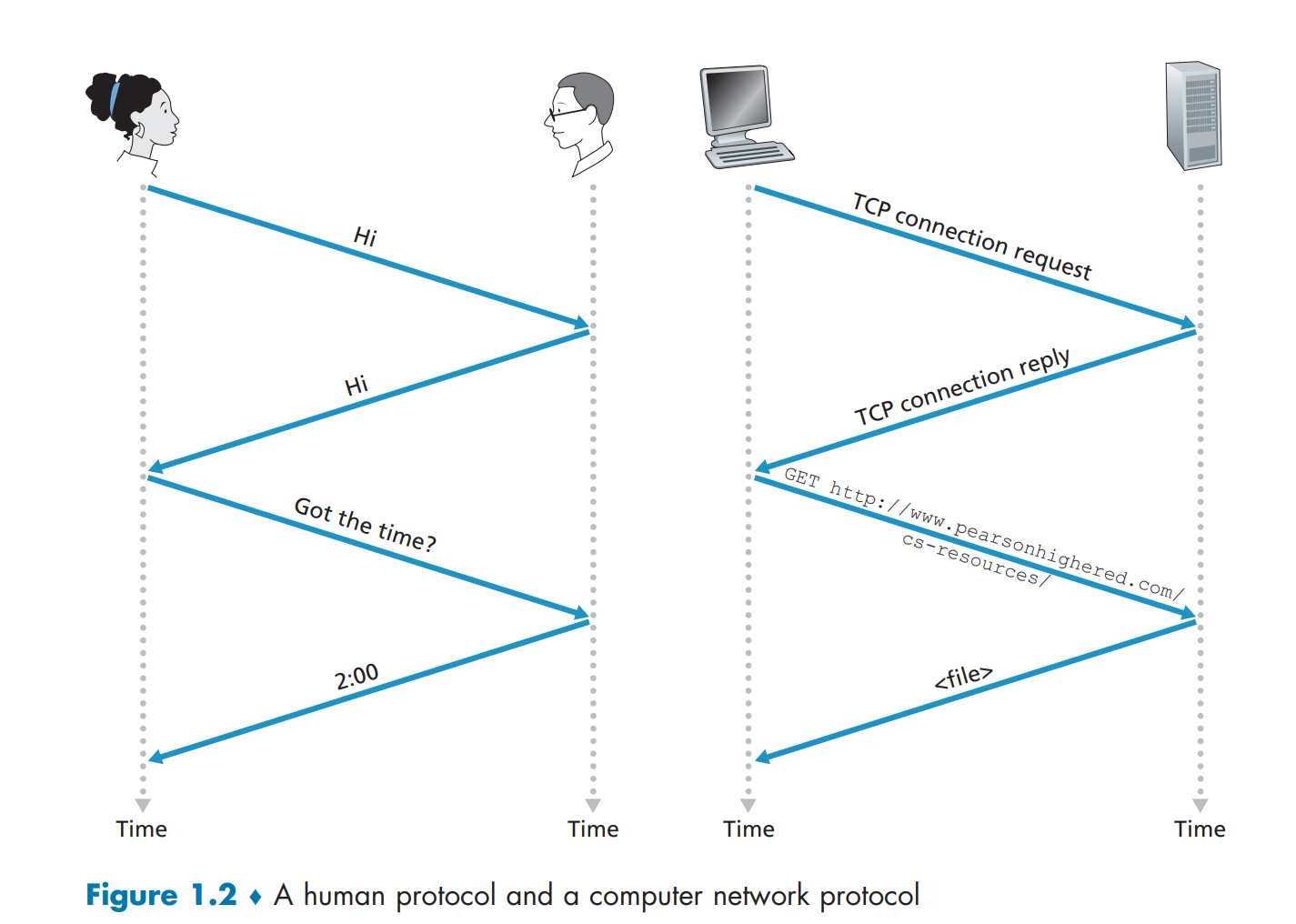

1.1.3 协议是什么?

- 协议定义了多个实体之间消息的格式、顺序及发送/接收消息时采取的动作。

- 类比人类交流中的礼仪:问候语→回应→进一步沟通。

- 如果通信双方使用不同协议,则无法正常交互。

- 网络协议由硬件或软件组件实现,例如:

- 物理链路上的比特流控制协议;

- 拥塞控制协议;

- 路由器中的路径选择协议。

- 示例:访问Web服务器时的协议流程:

- 客户端发送连接请求;

- 服务器响应连接;

- 客户端发送GET请求获取页面;

- 服务器返回页面内容。

- 协议的核心要素:消息格式、顺序、处理动作。

1.2 网络边缘

1.2.1 接入网络

家庭接入方式

- DSL:

- 使用电话线进行数据传输;

- 下行速率可达52 Mbps,上行16 Mbps;

- 采用频分复用技术分离语音和数据信号;

- 受距离限制,通常不超过5~10英里。

- 电缆接入(Cable):

- 利用有线电视网络基础设施;

- 采用混合光纤同轴(HFC)架构;

- 下行速率可达1.2 Gbps,上行100 Mbps;

- 是共享广播介质,用户并发下载会影响实际速率;

- 需要多路访问协议协调上传数据传输。

- 光纤到户(FTTH):

- 提供高达Gbps级别的接入速度;

- 包括主动光网络(AON)和被动光网络(PON)两种架构;

- PON示例:Verizon FiOS;

- 使用ONT(光网络终端)和OLT(光线路终端)完成光电转换。

- 5G固定无线接入:

- 不需要铺设物理线路;

- 使用波束成形技术从基站向家庭发送数据;

- 提供高速住宅接入;

- 与WiFi路由器集成使用。

企业与家庭LAN接入

- 以太网:

- 最常见的局域网技术;

- 用户通过双绞铜线连接至以太网交换机;

- 传输速率可达100 Mbps至10 Gbps。

- WiFi(IEEE 802.11):

- 无线局域网技术;

- 支持高达100 Mbps以上的共享传输速率;

- 广泛应用于大学、办公室、咖啡馆、家庭等场景;

- 用户需靠近接入点(通常几十米范围内)。

移动广域无线接入

- 3G / 4G LTE / 5G:

- 用于移动设备的数据通信;

- 支持消息、照片分享、移动支付、视频流等功能;

- 覆盖范围远大于WiFi(可达数十公里);

- 5G提供更高带宽和更低延迟;

- 第4代(4G)下载速率最高可达60 Mbps;

- 第5代(5G)正在部署中,支持更高速率和大规模物联网接入。

1.2.2 物理媒体

引导型介质

- 双绞线铜缆(Twisted Pair):

- 成本最低、最常用的引导型传输介质;

- 用于电话网络和以太网接入;

- 支持10 Mbps至10 Gbps速率(取决于线径和距离);

- Cat6a类电缆可在百米内实现10 Gbps。

- 同轴电缆(Coaxial Cable):

- 用于有线电视系统和互联网接入;

- 支持高数据传输速率;

- 可作为共享介质,多个终端系统共用一条电缆;

- DOCSIS标准支持下行1.2 Gbps、上行100 Mbps。

- 光纤(Fiber Optics):

- 传输光脉冲表示比特;

- 支持数十甚至数百Gbps的传输速率;

- 抗电磁干扰、低信号衰减(可达100 km);

- 适合长距离传输,广泛用于长途电话网和因特网骨干;

- OC标准速率从51.8 Mbps至39.8 Gbps(OC-1至OC-768);

- 成本较高,主要用于骨干网络和数据中心。

非引导型介质(无线)

- 地面无线电频道:

- 无需物理布线;

- 可穿透墙壁、支持移动接入;

- 根据覆盖范围分为短距(几米)、局域(十至几百米)、广域(数十公里);

- 存在路径损耗、阴影衰落、多径衰落和干扰问题;

- 应用于蓝牙、WiFi、蜂窝网络等。

- 卫星无线电频道:

- 通信卫星连接地球站;

- 接收信号后通过转发器再生并重新发射;

- 两类卫星:

- 地球同步卫星(Geostationary):位于36,000 km高空,存在约280 ms传播延迟;

- 低轨卫星(LEO):轨道高度较低,绕地运行,需多颗卫星实现连续覆盖;

- 卫星链路常用于无DSL或有线接入的偏远地区;

- LEO卫星未来可能用于互联网接入。## 1.3 网络核心

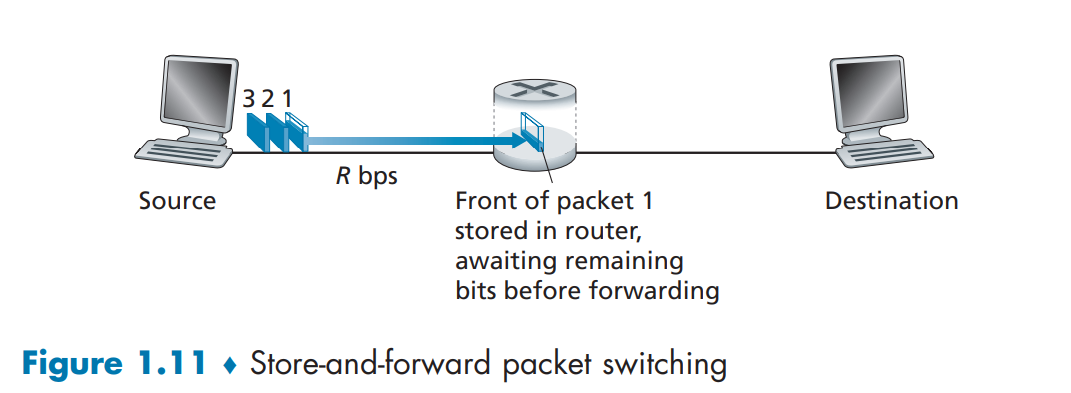

1.3.1 分组交换Packet Switching

路由器 必须接收到整个数据包之后,才能开始将它发送到下一个链路。也就是说,不能“边收边发”。

存储转发传输

- 数据包在发送前必须被完整接收。

- 发送时间计算公式为 L/R(L 为数据包大小,R 为链路速率)。

- 示例:源发送 3 个数据包时,总延迟为 4L/R。

解释

源主机有 3 个数据包,每个数据包大小为 L bits

每条链路的传输速率为 R bps (bits per second)

不考虑传播延迟(propagation delay)或排队、处理时间

使用存储转发(store-and-forward)方式进行传输

- 源开始发送数据包 1(大小为 L 位)

- 经过时间

L/R秒后,源完成发送,路由器完全收到整个数据包 - 路由器这时才开始发送数据包 1

- 再经过

L/R秒,目的主机收到这个数据包

👉 所以,总延迟为: \[ \text{总延迟} = \frac{L}{R} + \frac{L}{R} = \frac{2L}{R} \]

📦 多个数据包的流水传输(以 3 个为例)

- 第 1 个数据包到达目的地的时间是

2L/R - 第 2 个数据包到达目的地的时间是

3L/R - 第 3 个数据包到达目的地的时间是

4L/R

为什么不是每个都 2L/R?因为数据包之间是流水线式重叠发送。

- 当路由器转发第 1 个数据包时,源可以开始发送第 2 个

- 这种流水线效应减少了整体延迟

4L/R

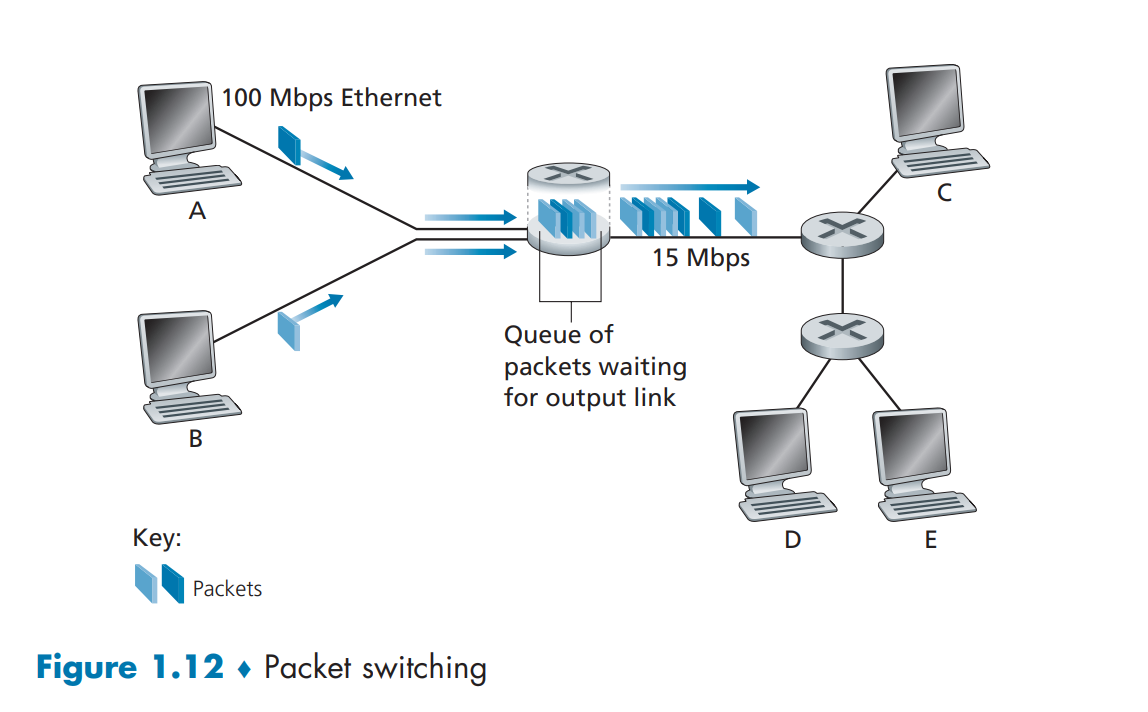

排队延迟与丢包

输出缓冲区存储等待传输的数据包。

延迟取决于网络拥塞程度。分组在缓冲区中等着被发送,这个等待时间是不确定且可变的,取决于网络的拥塞程度。

缓冲区满时会导致数据包丢失。

类比银行排队或收费站等待。排队等候服务的顾客就像在缓冲区中的分组

如果银行空间满了,新来的人就只能被拒绝(丢包)

转发表与路由协议

当一个 分组(packet) 到达路由器时,它并不知道接下来应该去哪个方向。这就像人在路口迷路一样,不知道该往哪个出口走。

🧠 解决办法:每个路由器都有一张“转发表(forwarding table)”来查路!

- 每个终端系统有 IP 地址,路由器根据地址查找转发表。

- 转发表映射目的地址到输出链路。是一个查找表,记录着:目标地址(或部分地址) → 哪条出链路(outbound link)

- 问题:转发表是怎么设置的?路由器通过路由协议自动设置转发表。

- 路由协议的作用是:

- 交换网络中的路由信息

- 计算从每个路由器到每个目的地的最佳路径

- 然后自动设置好各个路由器的转发表

- 路由协议决定最短路径并配置转发表。

1.3.2 电路交换

在网络中,有两种主要方式来传输数据:

| 方式 | 特点 |

|---|---|

| 电路交换(Circuit Switching) | 在通信开始前建立连接并预留资源 |

| 分组交换(Packet Switching) | 按需使用资源,无需事先预留 |

基本概念

在通信会话期间预留资源(缓存、链路带宽)。

区别于分组交换,资源不按需使用。

类比餐厅预订:提前预留桌位 vs 到达后可能需要等待。

餐厅类型 类比什么网络? 特点 需要提前预订的餐厅 电路交换 虽然要提前打电话预约,但到了直接入座 不需要预约的餐厅 分组交换 省事,但可能到了现场要排队等位

多路复用技术

- 频分多路复用 (FDM):

- 频率谱划分为多个频段。

- 每个连接独占一个频段。

- 时分多路复用 (TDM):

- 时间划分为帧,每帧包含多个时隙。

- 每个连接占用固定时隙。

- 传输速率为帧率 × 每时隙比特数。

分组交换 vs 电路交换

- 分组交换优势:

- 更高效共享传输容量。

- 实现更简单、成本更低。

- 支持突发流量。

- 电路交换优势:

- 提供可预测的端到端延迟。

- 适合实时服务(如电话、视频会议)。

- 示例分析表明分组交换在统计上优于电路交换。

1.3.3 网络的网络结构

网络结构演进

- 结构 1:所有接入 ISP 连接单一全球骨干 ISP。

- 结构 2:多个全球骨干 ISP 竞争。

- 结构 3:引入区域 ISP 和 Tier-1 ISP。

- 结构 4:增加 PoP、多宿主、对等互联和 IXP。

- 结构 5:加入内容提供商网络(如 Google)。

对等互联与 IXPs

- 同级 ISP 可直接对等互联以减少费用。

- 对等通常免结算费用。

- 第三方建立 IXP 提供多个 ISP 的对等平台。

- 全球已有超过 600 个 IXP。

内容提供商网络

- 如 Google 自建私有网络,连接至较低层级 ISP。

- 减少向高层 ISP 支付费用。

- 更好控制服务交付质量。

- 仍需连接至 Tier-1 ISP 以覆盖更多用户。

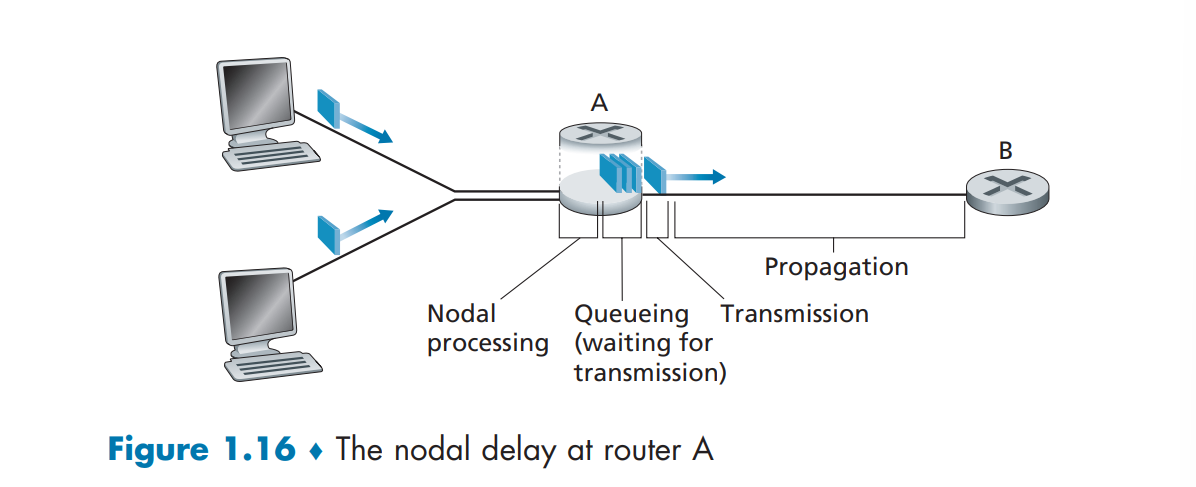

1.4 分组交换网络中的延迟、丢包与吞吐量

1.4.1 分组交换网络中的延迟概述

延迟类型

- 处理延迟 (dproc):

- 检查数据包头部、错误检测。

- 高速路由器中通常为微秒级。

- 排队延迟 (dqueue):

- 等待传输的时间。

- 依赖流量强度和到达模式。

- 传输延迟 (dtrans):

- 将数据包推入链路所需时间。

- 计算公式为 L/R。

- 传播延迟 (dprop):

- 比特从一个路由器传播到下一个的时间。

- 与距离成正比,速度约为光速的 2/3。

总节点延迟公式

- dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop

类比理解

- 高速公路类比:

- 路程 = 传播延迟。

- 收费站处理 = 传输延迟。

- 车辆车队 = 数据包序列。

1.4.2 排队延迟与丢包

排队延迟特性

- 随流量强度 La/R 变化。

- 当 La/R > 1 时,队列无限增长,延迟趋近无穷。

- 平均排队延迟随流量强度接近 1 而迅速上升。

丢包机制

- 队列容量有限,满时丢弃新到达的数据包。

- 用户视角表现为数据包进入网络但未到达目的地。

- 丢包概率随流量强度增加而上升。

1.4.3 端到端延迟

总延迟计算

- dend-end = N × (dproc + dtrans + dprop)

- 扩展公式考虑异构延迟和平均排队延迟。

Traceroute 工具

- 测量路径及各跳延迟。

- 示例输出显示 14 个中间路由器及其往返延迟。

- 可观察跨大西洋光纤链路带来的显著传播延迟。

1.4.4 网络吞吐量

定义与计算

- 瞬时吞吐量:接收端每秒接收比特数。

- 平均吞吐量:文件大小 F / 总传输时间 T。

- 影响因素包括瓶颈链路速率、并发流量等。

示例分析

- 两链路网络:吞吐量 = min{Rs, Rc}

- N 条链路网络:吞吐量 = min{R1, R2, …, RN}

- 核心网过载:若共享链路 R 为瓶颈,吞吐量 = R / 下载数量。

现实网络影响因素

- 核心网通常高带宽,瓶颈常在接入网。

- 多用户下载时共享链路可能导致吞吐下降。## 1.5 协议层次及其服务模型

1.5.1 分层架构

航空系统的类比

- 将航空系统功能划分为多个层级,如购票、行李托运、登机口、起飞降落、航线调度等。

- 每一层通过本层操作和下层服务实现特定功能,例如登机层使用跑道到跑道的运输服务完成乘客上下飞机。

网络协议的分层

- 网络协议也采用分层结构,每层提供特定服务并依赖下层服务。

- 分层优势:模块化设计便于更新与维护;改变某层实现不影响其他部分。

- 缺点:可能重复实现底层功能(如链路层与端到端错误恢复);跨层信息需求破坏分层隔离。

1.5.2 因特网协议栈

五层模型

- 应用层:

- 包含HTTP、SMTP、FTP等协议;

- 提供Web请求、电子邮件、文件传输等功能;

- DNS用于域名解析为IP地址。

- 传输层:

- 使用TCP或UDP协议;

- TCP提供可靠连接、流量控制、拥塞控制;

- UDP提供无连接、不可靠传输。

- 网络层(IP层):

- 负责将数据报从源主机传送到目的主机;

- IP协议定义数据报格式及路由器处理方式;

- 包含多种路由协议决定路径。

- 链路层 Link Layer:

- 在相邻节点间传输帧;

- 支持以太网、WiFi、DOCSIS等协议;

- 不同链路可能使用不同链路层协议。

- 物理层:

- 传输比特流;

- 依赖具体传输介质(双绞线、光纤等);

- Ethernet有多种物理层标准适配不同介质。

1.5.3 封装过程

- 数据在发送端逐层封装,添加各层头部信息。

- 应用层消息 → 传输层添加Ht生成段 → 网络层添加Hn生成数据报 → 链路层添加Hl生成帧。

- 接收端逐层剥离头部,还原原始数据。

- 类比:公司内部备忘录通过多层信封封装邮寄,接收方逐步拆封。

1.6 网络攻击

常见安全威胁

恶意软件感染

- 网络上传输的数据可能包含病毒、蠕虫、木马等恶意程序;

- 感染后可能导致文件删除、隐私窃取、加入僵尸网络;

- 自我复制机制使传播速度呈指数级增长。

拒绝服务攻击(DoS/DDoS)

- 漏洞攻击:向目标发送精心构造的数据包导致崩溃。

- 带宽洪水攻击:发送大量数据包阻塞目标访问链路。

- 连接洪水攻击:建立大量虚假TCP连接耗尽资源。

- DDoS利用僵尸网络发起分布式攻击,更难检测与防御。

数据包嗅探

- 在无线或广播环境中被动监听所有传输数据;

- Wireshark等工具可轻松捕获敏感信息;

- 加密是主要防御手段。

欺骗攻击

- 构造虚假源地址的数据包进行伪装;

- 可能误导路由器修改转发表;

- 需要端到端身份验证机制防范。

1.7 计算机网络与因特网的发展历史

1.7.1 分组交换技术的诞生(1961–1972)

- Leonard Kleinrock提出排队理论支持分组交换;

- Paul Baran(Rand Institute)与Donald Davies(NPL)独立研究分组交换;

- ARPAnet于1969年部署首个节点,成为因特网前身;

- 1972年推出首个主机间通信协议NCP;

- Ray Tomlinson发明电子邮件系统。

1.7.2 专用网络与互联网络(1972–1980)

- 出现ALOHANet、Telenet、Cyclades等私有网络;

- Cerf与Kahn提出互联网架构,开发TCP/IP协议;

- TCP早期版本整合可靠传输与转发功能;

- 后期分离出IP与UDP协议;

- ALOHA协议启发以太网发展;

- Metcalfe与Boggs开发以太网奠定局域网基础。

1.7.3 网络大爆发(1980–1990)

- ARPAnet连接约200台主机,1990年全球因特网主机达10万;

- BITNET、CSNET、NSFNET推动大学互联;

- NSFNET主干速率从56kbps提升至1.5Mbps;

- 1983年ARPAnet全面切换至TCP/IP;

- Jacobson提出基于主机的拥塞控制机制;

- DNS系统研发成功,实现域名到IP的映射;

- 法国Minitel项目推广家庭数据网络,早于互联网普及。

1.7.4 因特网爆炸性发展(1990年代)

- NSFNET解除商业用途限制,商业化进程开启;

- WWW由Tim Berners-Lee在CERN发明,结合HTML、HTTP、浏览器、服务器四大要素;

- Mosaic/Netscape浏览器推动Web普及;

- 微软加入引发浏览器大战;

- 电子商务、即时通讯、P2P文件共享成为“杀手级应用”;

- 互联网泡沫破裂后,Google、Amazon、eBay等企业崛起。

1.7.5 新世纪的发展(2000年至今)

- 宽带接入普及(DSL、FTTH、5G固定无线);

- 视频流媒体(YouTube、Netflix)、视频会议(Skype、FaceTime)兴起;

- 无线设备数量超过有线设备,智能手机推动移动互联网;

- 社交网络(Facebook、Twitter、微信)构建人与人之间的大规模连接;

- 大型云服务商(Google、Microsoft、阿里云)建设私有骨干网优化性能;

- 云计算平台(AWS、Azure)提供弹性计算与存储服务。## 1.8 小结

网络组成与结构

- 因特网是由硬件和软件组成的复杂网络系统。

- 从网络边缘开始,介绍了终端系统(主机)、应用程序以及传输层提供的服务。

- 接入网络中常见的链路层技术和物理媒体被详细探讨。

- 深入到网络核心,分析了分组交换与电路交换两种基本数据传输方式,并比较了它们的优缺点。

- 因特网是“网络的网络”,其层级结构由不同级别的ISP构成,这种结构支持因特网扩展至数千个网络。

核心网络概念

- 分析了分组交换网络中的延迟、吞吐量和丢包原因。

- 建立了传输延迟、传播延迟、排队延迟及吞吐量的定量模型。

- 协议分层和服务模型是网络架构的关键原则。

- 调查了当前因特网中普遍的安全攻击问题。

- 简要回顾了计算机网络的发展历史。

学习路径与章节安排

本书路线图

- 第2章至第6章为核心内容,围绕五层因特网协议栈的上四层展开:

- 第2章:应用层

- 第3章:传输层

- 第4章:网络层(数据平面)

- 第5章:网络层(控制平面)

- 第6章:链路层与局域网

- 第7章和第8章聚焦现代网络中的两个重要主题:

- 第7章:无线与移动网络(包括WiFi、蓝牙、蜂窝网络等)

- 第8章:网络安全(加密基础与安全应用)

教学方法说明

- 采用自顶向下的教学方式,先学习应用层以理解所需网络服务,再向下探索其实现方式。

- 提前讲解应用层有助于激发后续学习的兴趣与动机。

思维导图节点补充

作业与练习题概览

第1.1节

- 主机与终端系统的定义与区别

- 协议在外交关系中的类比解释

- 协议标准化的重要性

第1.2节

- 四种接入技术及其分类(家庭、企业、广域无线)

- HFC的共享特性与冲突可能性

- 不同地区的住宅接入技术比较

第1.3节

- 分组交换网络中的端到端延迟计算

- 电路交换与分组交换的优劣对比

- ISP对等与IXP盈利机制

- 内容提供商自建网络的原因(如Google)

第1.4节

- 延迟组件分析(传输、传播、处理、排队)

- 数据包传播时间与传输速率的关系

- 吞吐量计算与文件传输时间估算

第1.5节

- 协议分层任务分配与职责划分

- 分层中可能存在的重复功能

- 路由器、链路层交换机和主机处理的层次

第1.6节

- 自我复制型恶意软件的概念

- 僵尸网络构建与DDoS攻击原理

- 中间人攻击(Trudy)可能造成的危害

问题与练习摘要

应用层协议设计

- 设计ATM与银行主机之间的协议流程,包括验证、查询余额和取款操作。

延迟与吞吐量分析

- 计算多个链路下的端到端延迟

- 分析数据包在不同链路条件下的传播与传输行为

- 探索实时语音传输(VoIP)的时间延迟因素

分组交换与电路交换比较

- 用户共享链路时的并发使用概率计算

- 使用二项分布模型分析同时传输用户数的概率分布

网络性能评估

- 利用Little公式计算平均数据包到达率

- Traceroute实验分析路由路径与延迟变化

- Metcalfe定律验证:网络价值与用户数量平方关系

数据传输方式选择

- 大文件传输场景下,比较通过高速链路传输与使用快递服务(如FedEx)的效率

卫星通信与带宽延迟积

- 计算地球同步卫星链路的传播延迟与带宽延迟积

- 探讨连续传输所需的最小图像大小

消息分段与网络性能优化

- 比较有无消息分段时的数据传输时间

- 分析消息分段的优势与潜在缺点

- 寻找最优分段大小以最小化传输延迟

实际应用案例

- Skype如何实现PC到普通电话的通话(结合因特网与电话网络)### Wireshark 实验

网络协议观察工具

- Wireshark 是一种免费的网络封包嗅探器,可在 Windows、Linux/Unix 和 Mac 系统上运行。

- 它可以捕获和显示计算机发送和接收的消息内容,包括各协议字段的详细信息。

- 用户可通过图形界面查看捕获的数据包列表、选中数据包的头部细节以及其十六进制和 ASCII 内容。

实验目的与方法

- 通过实际操作加深对网络协议的理解。

- 观察两个协议实体之间交换消息的顺序,深入研究协议运作机制。

- 在真实网络环境中(如因特网)运行应用程序并分析其使用的网络协议。

- 学生将作为实验的一部分,亲自参与协议行为的触发与观察。

实验内容示例

- 下载并安装 Wireshark 工具。

- 使用浏览器访问网站并捕获浏览器与服务器之间的通信过程。

- 深入了解 HTTP 协议交互流程。

访谈:Leonard Kleinrock 的互联网愿景

职业背景

- Leonard Kleinrock 是加州大学洛杉矶分校(UCLA)的计算机科学教授。

- 1961 年提出分组交换数学理论,成为互联网核心技术基础。

- 1969 年 UCLA 的计算机成为首个互联网节点。

对互联网诞生的回忆

- 第一条主机间消息为“Log”,但“g”导致斯坦福主机崩溃,最终消息变为“Lo!”。

- 当时未意识到这一事件的历史意义,仅用于远程登录测试。

- 早前曾预言未来可通过家庭或办公室设备轻松接入计算资源,如今已实现。

未来网络愿景

- 基础设施方面:

- 无线和移动设备将在智能空间中广泛应用,形成“隐形互联网”。

- 环境中的各种物体(桌椅、墙壁、穿戴设备等)将具备感知、处理和通信能力。

- 房间能识别用户进入,环境可自然响应语音、手势甚至脑机接口指令。

- 技术组件方面:

- 部署定制化智能软件代理,动态挖掘和处理数据。

- 区块链技术提供不可篡改的分布式账本和信誉系统。

- 自组织系统管理高速网络流量。

- 应用与服务方面:

- 应用往往出人意料地快速涌现,如电子邮件、社交网络、短视频分享等。

- 未来仍将持续出现“突如其来”的创新服务。

对学生的建议

- 互联网是一个充满挑战与机遇的新领域。

- 不要被现有技术所限制,应大胆想象并推动技术进步。

应用层

2.1 网络应用原理

2.1.1 网络应用架构

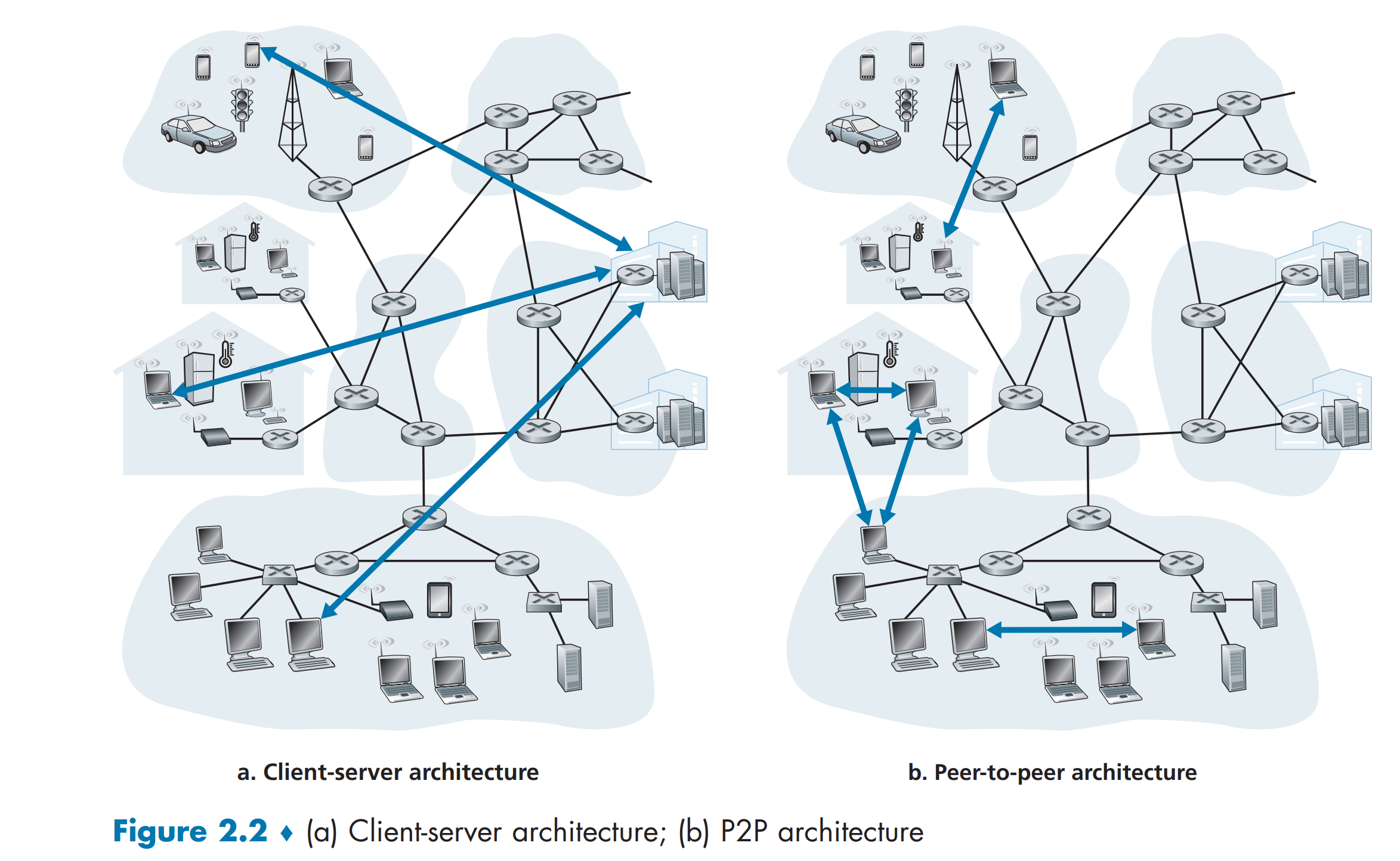

客户端-服务器架构

- 服务器始终在线,为多个客户端提供服务。

- 客户端不直接通信,通过服务器中转。

- 服务器具有固定、已知的IP地址。

- 常见应用:Web、FTP、Telnet、电子邮件。

对等网络(P2P)架构

每个节点既可以作为客户端,也可以作为服务器. 也可以在一个通信会话中明确谁是 client、谁是 server:谁发起连接就是 client。

- 最少或无依赖中心服务器。

- 直接在对等主机之间通信。

- 用户设备作为节点,自行上传和下载数据。

- 自扩展性强,资源利用率高。

- 成本低但面临安全与稳定性挑战。

- 示例:BitTorrent 文件共享。

2.1.2 进程通信

在网络中运行的其实不是“程序”,而是“进程(process)”在相互通信:

- 进程:在一个终端系统中运行的程序的实例(运行态的程序)。

| 情况 | 通信方式 |

|---|---|

| 两个进程在同一个主机上 | 使用 操作系统提供的进程间通信机制(如管道、消息队列、共享内存等) |

| 两个进程在不同主机上 | 必须通过 计算机网络进行通信,也就是我们重点要学习的内容 |

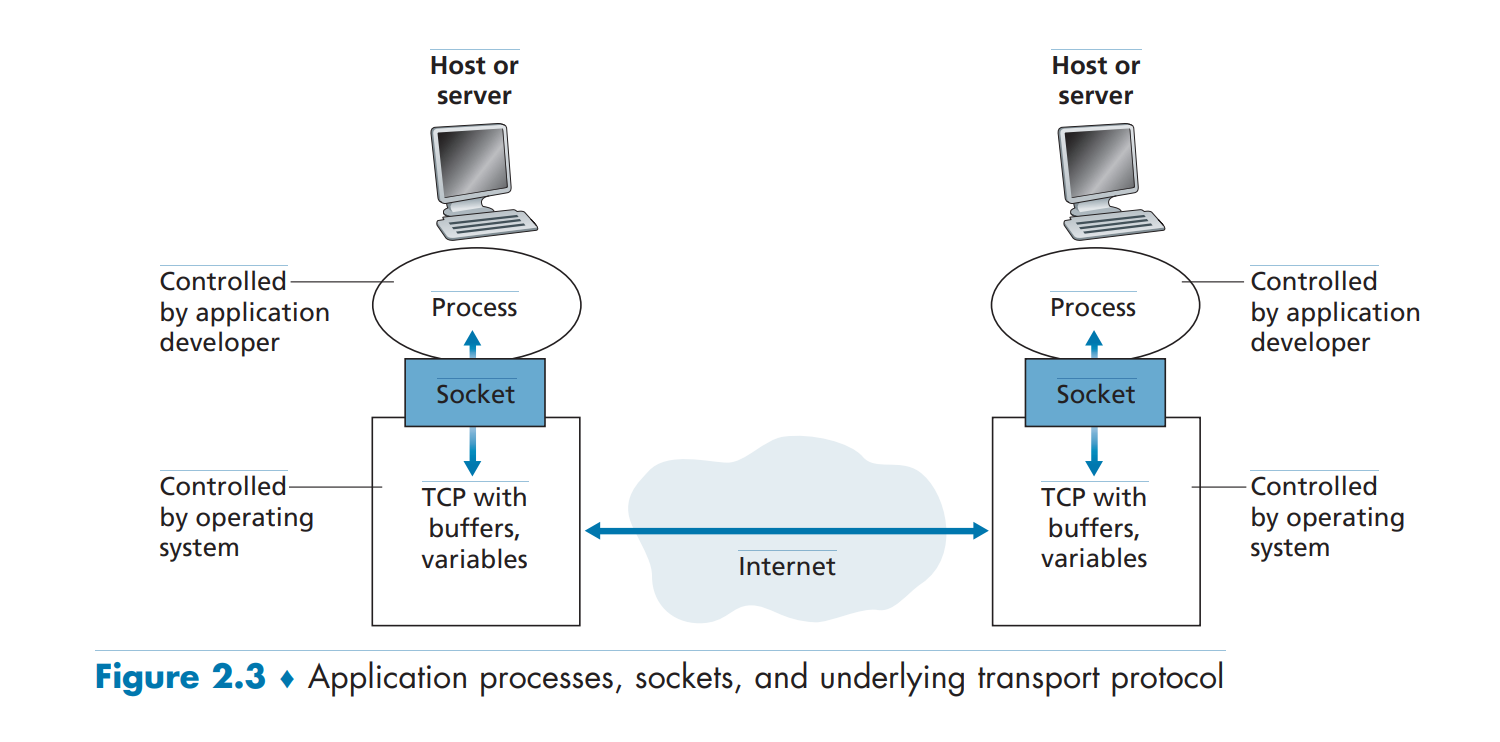

进程与套接字

- 套接字就像进程用来收发消息的“门”。每个进程通过

socket 和网络打交道:

- 要发消息:把消息通过 socket 发出去

- 要收消息:通过 socket 接收

- 网络应用由多台终端上的进程组成。

- 进程间通过交换消息通信。

- 消息通过“套接字”进出网络。在五层协议栈中,socket 位于应用层和传输层之间

- 类比房屋与门:进程是房屋,套接字是门。

客户端与服务器进程定义

- 发起通信的进程为客户端。

- 等待连接的进程为服务器。

- 在特定会话中,一个进程可以同时是客户端和服务器。

地址标识

- 主机通过IP地址唯一标识。

- 进程通过端口号识别。

- 常见端口:

- Web服务器:80;

- 邮件服务器(SMTP):25;

- 列表可在 iana.org 查看。

2.1.3 应用可获得的传输服务

可靠数据传输

- 数据包可能在网络中丢失或损坏。

- 重要应用(如邮件、文件传输)需要可靠传输。

- TCP 提供可靠数据传输服务。

- 多媒体应用容忍一定数据丢失。

吞吐量

- 吞吐量指发送方到接收方的数据传输速率。

- 传输协议可提供保证吞吐量的服务。

- 实时语音/视频应用需最低吞吐量保障。

- 弹性应用(如邮件)适应不同吞吐量。

时间延迟

- 传输延迟影响实时应用体验。

- 实时通信、多人游戏等要求严格时间控制。

- 非实时应用偏好低延迟但无硬性限制。

安全性

- 传输层可提供加密、完整性验证、身份认证。

- TLS 是 TCP 的增强版,提供加密与安全服务。

- UDP 不提供安全性,需上层实现。

2.1.4 Internet 提供的传输服务

TCP 特性

- 面向连接:握手建立连接,全双工通信。

- 可靠传输:确保数据完整有序到达。

- 流量控制:防止接收方缓冲区溢出。

- 拥塞控制:调节发送速率以避免网络拥塞。

UDP 特性

- 无连接:无需握手,直接发送数据。

- 不可靠传输:不保证数据送达或顺序。

- 适用于实时应用(如语音通话、游戏)。

- 缺乏拥塞控制,可能导致网络拥堵。

不提供的服务

- 不保证吞吐量与时延。

- 实时应用需自身设计机制应对不确定性。

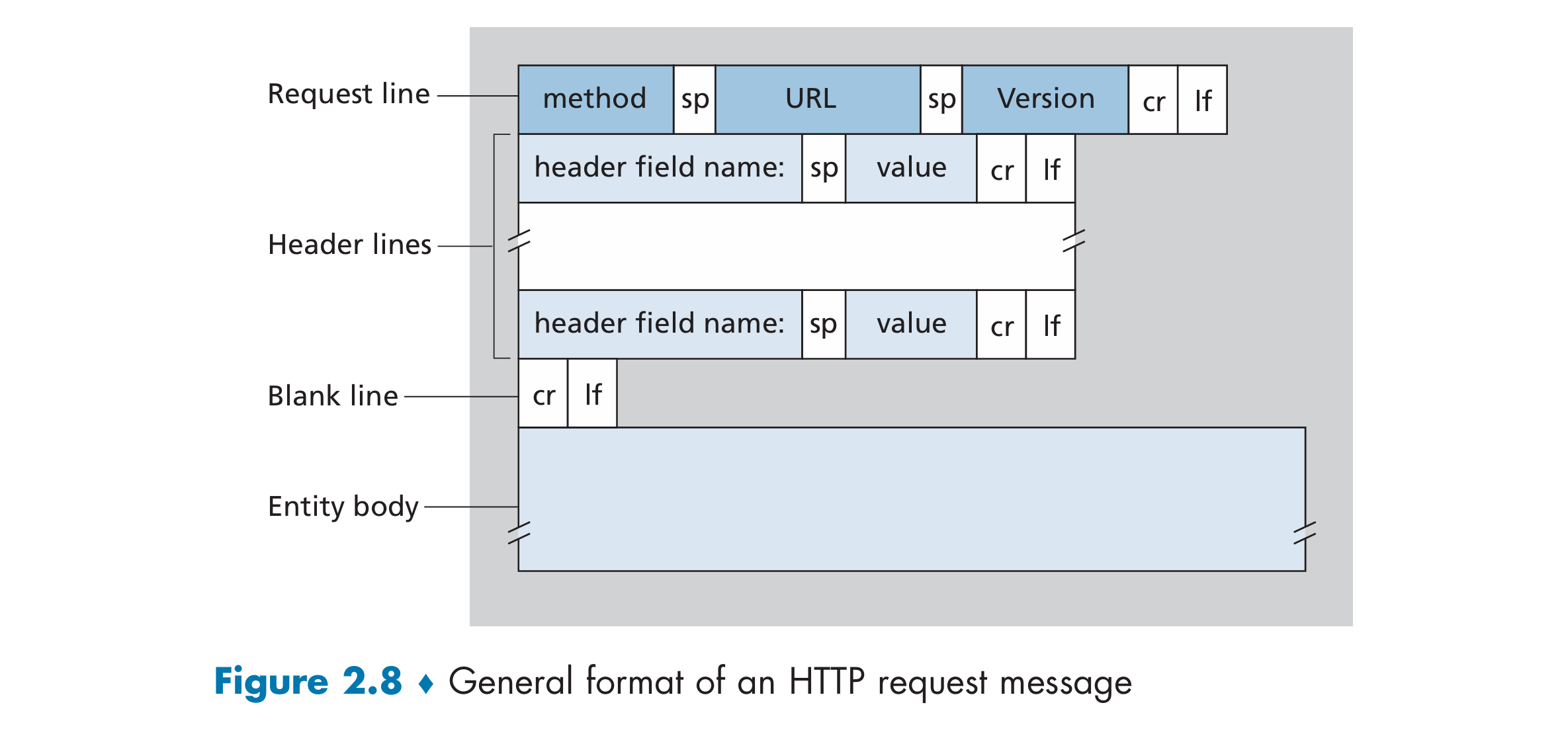

2.1.5 应用层协议

- 定义进程间消息格式、语义、交互规则。

- 公共协议如 HTTP、SMTP、FTP。

- 私有协议如 Skype 使用自有协议。

- 协议是网络应用的重要组成部分,但非全部。

2.1.6 本书涵盖的应用

- Web:HTTP 协议为核心。

- 电子邮件:使用 SMTP、POP、IMAP。

- DNS:域名解析服务。

- 视频流:基于 DASH 或其他协议。

- P2P 文件共享:如 BitTorrent。

2.2 Web 与 HTTP

2.2.1 HTTP 概述

- HTTP 是 Web 的应用层协议。

- 客户端(浏览器)与服务器交互获取网页。

- 使用 TCP 作为传输协议。

- 无状态协议:每次请求独立处理。

2.2.2 HTTP 请求方法

- GET:请求文档。

- POST:提交数据。

- HEAD、PUT、DELETE 等用于其他用途。

2.2.3 HTTP 响应状态码

- 2xx:成功(如 200 OK)。

- 3xx:重定向。

- 4xx:客户端错误(如 404 Not Found)。

- 5xx:服务器错误(如 500 Internal Server Error)。

2.2.4 非持续与持续连接

非持续连接:每个请求单独建立 TCP 连接。

HTTP1.0

持续连接:复用单个 TCP 连接发送多个请求。

HTTP1.1

同一个TCP连接可以重复使用,传输多个对象。

比如:HTML文件 + 多张图片可以通过同一个TCP连接发送,不需要重复建立连接。

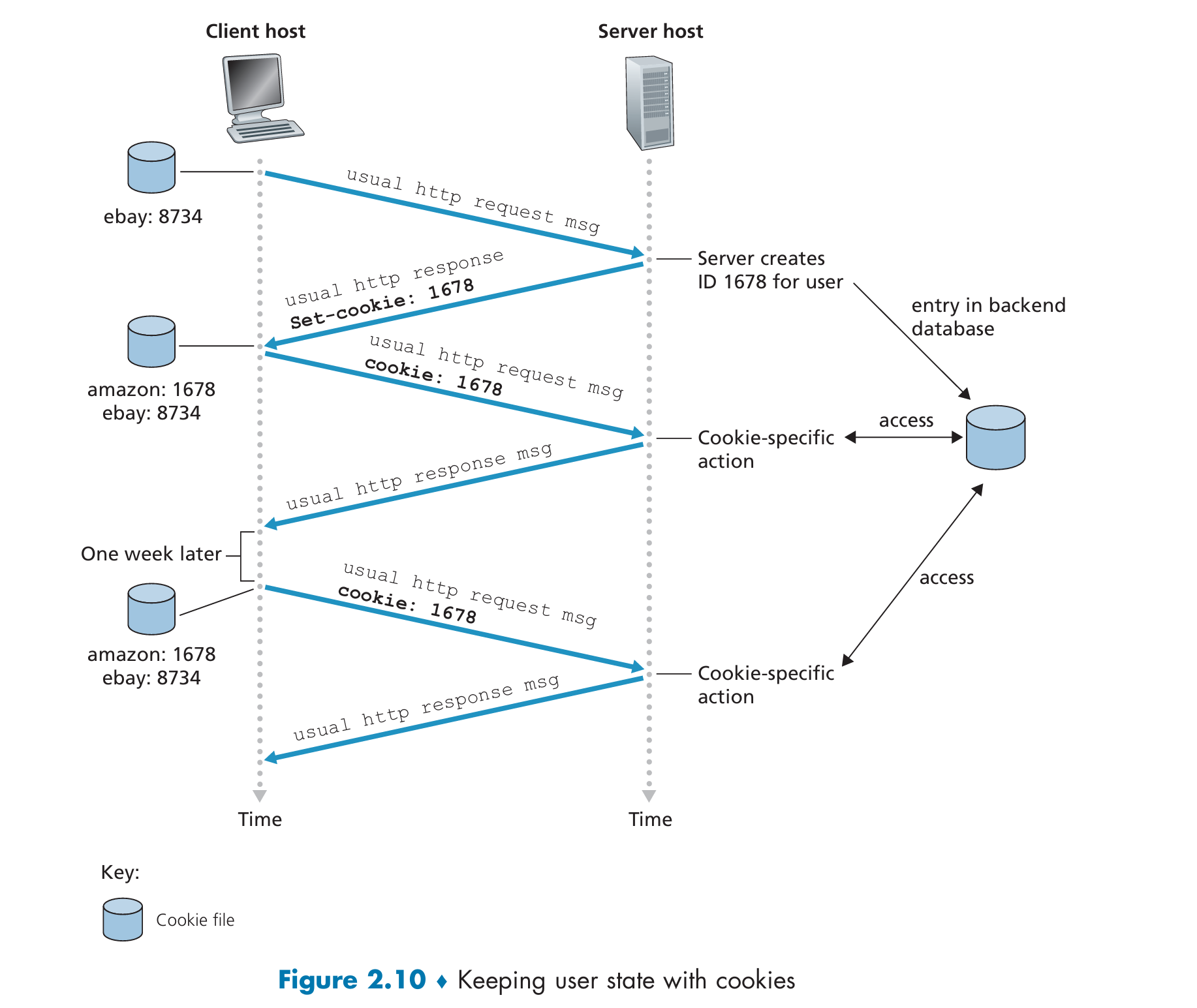

2.2.5 Cookie

- 服务器通过 Set-Cookie 头设置 Cookie。

- 客户端在后续请求中携带 Cookie。

- 用于用户跟踪、个性化内容等。

2.2.6 Web 缓存(代理服务器)

- 缓存服务器保存副本,减少原始服务器负载。是一个网络实体,代替原始Web服务器处理HTTP请求。一旦配置了Web缓存,用户的所有HTTP请求会先发送到缓存服务器,而不是直接发送给原始服务器(Origin Server)。

- 减少响应时间,节省带宽。

- 使用 If-Modified-Since 验证缓存有效性。

内容分发网络(CDN)

- CDN公司(如 Akamai、Limelight、Google、Netflix)在全球部署缓存节点;

- 通过地理分布式缓存,把内容推送到离用户最近的缓存服务器;

- 缓解源站压力、提高访问速度、降低延迟和成本。

2.2.7 条件 GET

- 如果资源未修改,则返回 304 Not Modified。

- 减少不必要的数据传输。## 2.2 Web 与 HTTP

条件 GET 流程

- 缓存向服务器发送带 If-Modified-Since 的 GET 请求;

- 若对象未修改,服务器返回 304 Not Modified;

- 缓存继续使用本地副本;

- 若对象已修改,服务器返回新对象。

2.2.7 HTTP/2

HTTP1.1使用持久连接(即一个 TCP 连接可以传输多个请求/响应)。

但会遇到 队头阻塞(Head-of-Line Blocking) 问题。

假设一个网页包含:

- HTML 页面;

- 一个大型视频;

- 多个小图片。

如果使用一个 TCP 连接,视频会因为文件大而阻塞后面的小文件,导致页面渲染变慢。

HTTP/1.1 的方式:

- 一条高速公路(TCP连接)一次只能运送一个包裹(请求/响应);

- 下一个包裹必须等前一个完全送完;

- 解决办法是修建多条平行的高速公路(多个 TCP 连接)来并发运送。

HTTP/2 的多路复用方式:

- 在一条高速公路上划分多条车道;

- 每条车道运送不同的包裹(请求/响应),彼此不干扰;

- 包裹可以拆成小块,分时轮流走路段,然后在终点重新组合。

HTTP/2 的目标

- 减少感知延迟;

- 支持请求/响应多路复用;在一个通信通道(比如一条 TCP 连接)中,同时传输多个独立的数据流的一种技术。

- 提供请求优先级和服务器推送;

- 高效压缩头部字段。

HTTP/2 的核心技术

- 帧化(Framing):核心思想:每条 HTTP 消息被切分成 多个小的帧(frame),可以交错传输,不再按顺序排队。接收端重组帧后,恢复原始 HTTP 消息。

- 优先级(Prioritization):按权重优先传输重要对象;每个请求可以被赋予一个 权重(1~256);客户端还可以设置请求之间的 依赖关系;服务器根据这些信息,决定哪个响应优先发送。

- 服务器推送(Server Push):提前推送后续所需对象;服务器可在收到请求后主动推送其他资源服务器分析 HTML,提前将 JS、CSS、图片等资源发送过去;节省了等待客户端额外发起请求的时间,提高加载效率。

- 二进制编码:提升解析效率,减少帧大小。

HTTP/2 的优势

- 减少 TCP 连接数量;

- 避免 Head-of-Line(HOL)阻塞;

- 支持多路复用;

- 提升网页加载速度。

2.2.8 HTTP/3

HTTP/3 的基础

- HTTP/3 是基于 QUIC 协议的新一代 HTTP 协议,它比 HTTP/2 更快、更稳定,尤其在弱网或移动环境下表现更好。

- 提供多路复用、流控、快速连接建立等特性。

HTTP/3 的特点

- 许多 HTTP/2 功能由 QUIC 实现;

- 设计更简洁高效;

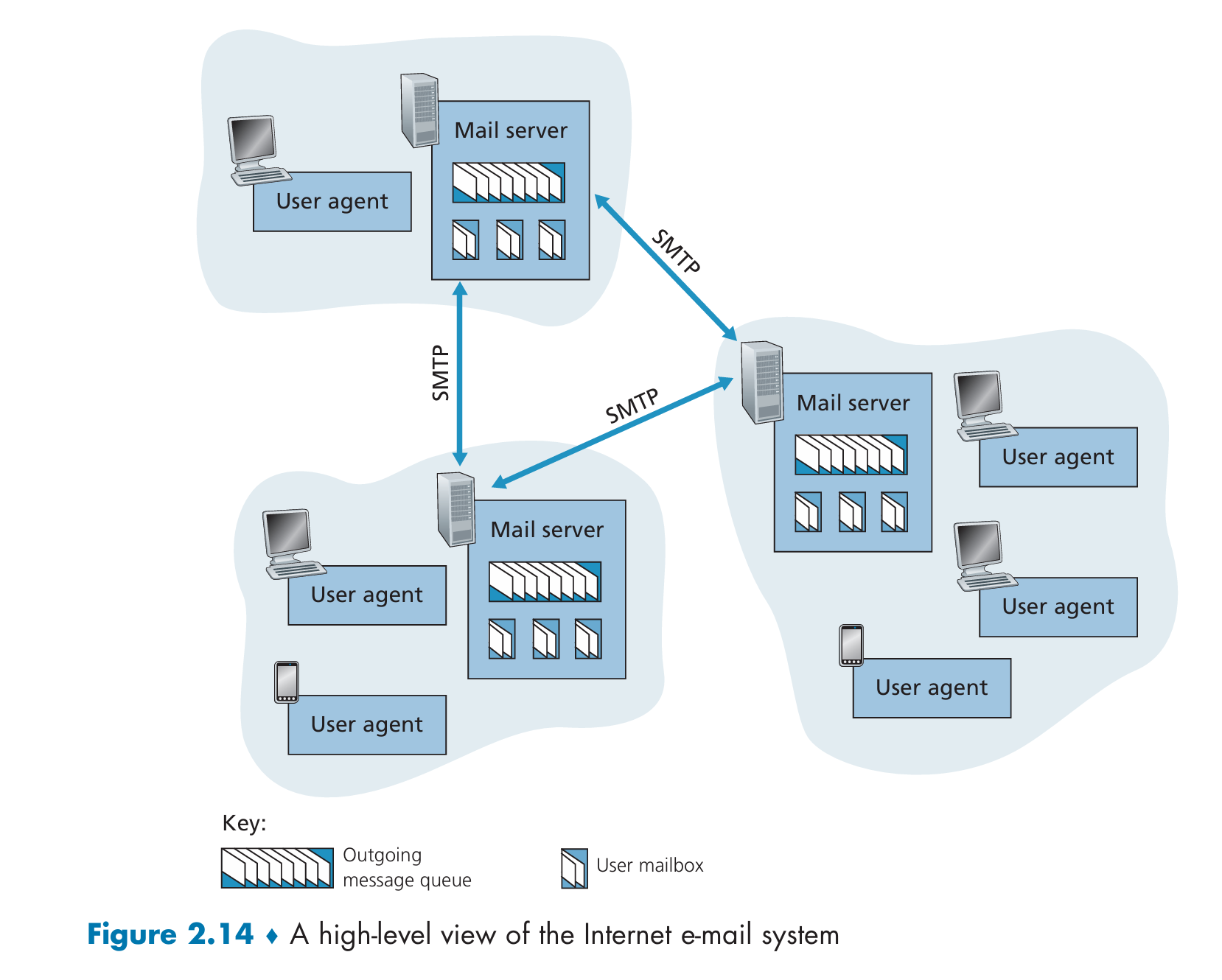

- 正在标准化中(截至 2020 年)。## 2.3 因特网中的电子邮件

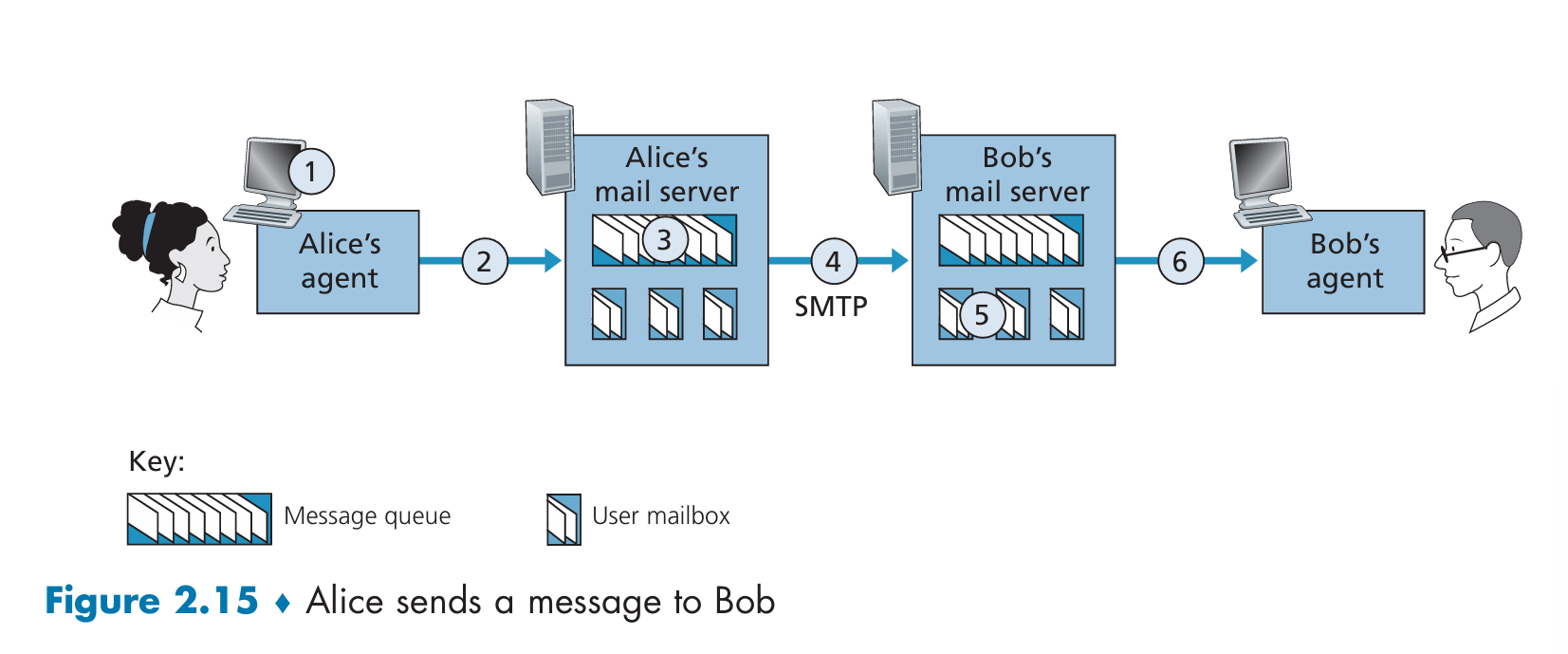

2.3.1 SMTP

- SMTP 是因特网电子邮件的核心协议,用于从发送方邮件服务器向接收方邮件服务器传输邮件。

- 使用 TCP 提供的可靠数据传输服务。

- 邮件内容限制为 7 位 ASCII 编码,需对多媒体内容进行编码。

- SMTP 客户端与服务器在发送邮件时直接通信,不使用中间邮件服务器。

- 示例流程:

- Alice 使用用户代理编写邮件并发送;

- 邮件进入 Alice 邮件服务器的队列;

- SMTP 客户端连接 Bob 邮件服务器并发送邮件;

- Bob 邮件服务器接收邮件并存入其邮箱;

- Bob 使用用户代理读取邮件。

- SMTP 会话示例包含命令:HELO、MAIL FROM、RCPT TO、DATA、QUIT。

- SMTP 使用持久连接,可复用 TCP 连接发送多个邮件。

2.3.2 邮件消息格式

- 邮件消息由头部和正文组成,RFC 5322 定义了邮件格式。

- 头部信息包括:

- From: 发件人地址;

- To: 收件人地址;

- Subject: 邮件主题;

- 头部与正文之间以空行分隔(CRLF.CRLF)。

- 头部字段为可读文本格式,关键字后跟冒号和值。

- 邮件正文为 ASCII 文本。

2.3.3 邮件访问协议

- SMTP 用于邮件从发送方服务器到接收方服务器的传输。

- 接收方使用 IMAP 或 HTTP 从邮件服务器获取邮件。

- 用户代理无法使用 SMTP 拉取邮件,因为 SMTP 是推送协议。

- Web 邮件或移动应用使用 HTTP 获取邮件。

- 邮件客户端(如 Outlook)使用 IMAP 协议(RFC 3501)访问邮件。

- IMAP 允许用户管理服务器上的邮件夹,支持移动、删除、标记等操作。IMAP / HTTP: 收邮件用(“拉”邮件);

2.4 DNS — 因特网的目录服务

2.4.1 DNS 提供的服务

- 主要任务:将主机名解析为 IP 地址。

- DNS 是一个分布式数据库,采用客户端-服务器架构。

- DNS 协议运行在 UDP 上,使用端口 53。

- 应用层协议如 HTTP、SMTP 依赖 DNS 进行域名解析。

- 其他服务包括:

- 主机别名:提供更易记的主机名;

- 邮件服务器别名:使邮件地址更易记;

- 负载均衡:通过 DNS 轮换 IP 地址实现服务器负载分担。

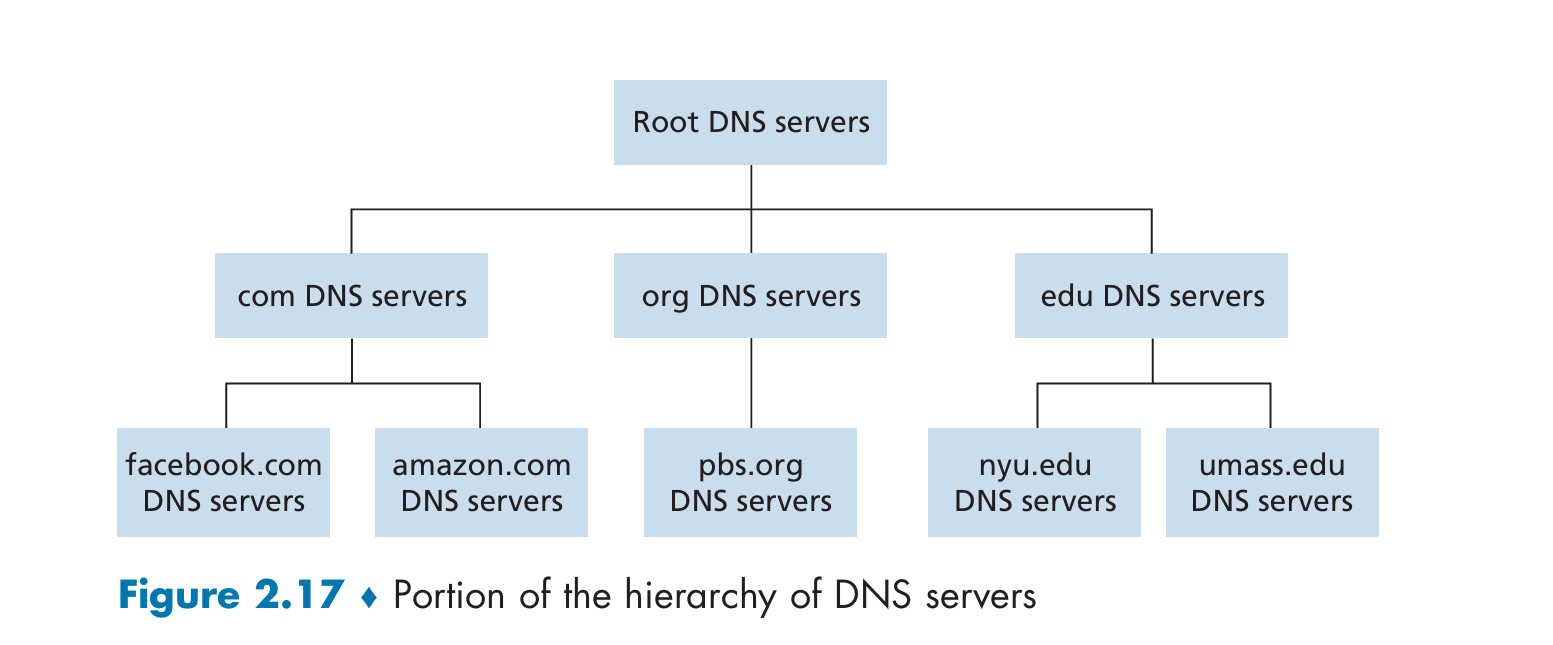

2.4.2 DNS 工作原理概述

DNS 采用分布式、分层数据库结构。

包括三类服务器:

- 根 DNS 服务器:全球分布的 13 组服务器;

- 顶级域(TLD)服务器:如 .com、.org、.edu;

- 权威 DNS 服务器:为特定域名提供解析;

本地 DNS 服务器(Local DNS Server):

- 不属于 DNS 层级结构,但对 DNS 架构至关重要;

- 通常由 ISP 提供;

- 执行 DNS 查询代理功能;

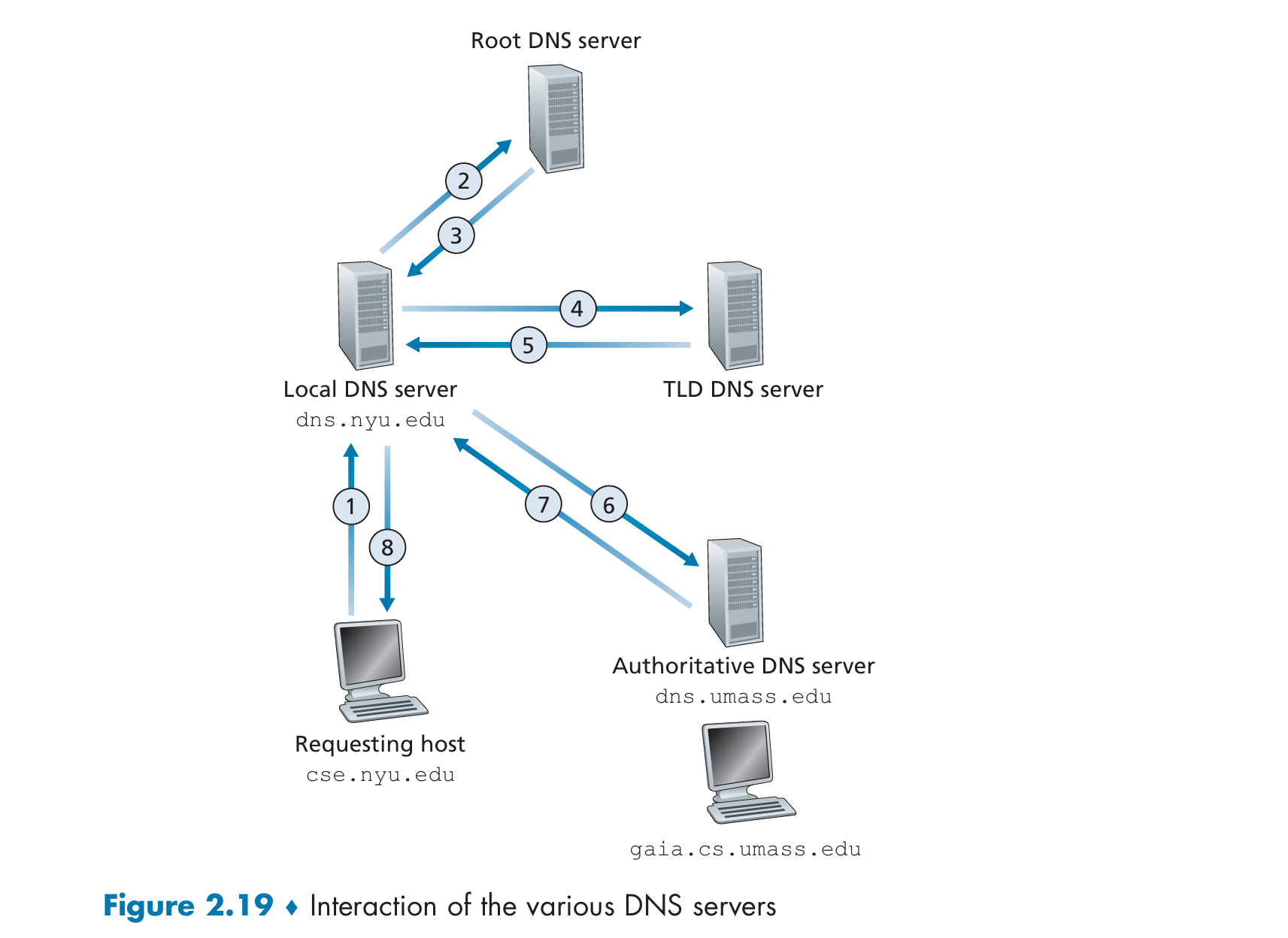

DNS 查询流程示例:

- 查询 www.amazon.com:

- 它通过系统调用(如

gethostbyname())请求 DNS。 - 你的电脑把请求交给本地的 本地 DNS 服务器(通常由你的运营商或学校提供)。

- 本地 DNS 服务器如果不知道答案,就会向互联网上其他 DNS 服务器组成的层级结构发出查询。

- 它通过系统调用(如

- 查询 www.amazon.com:

用户主机 cse.nyu.edu 向其本地 DNS 服务器(如

dns.nyu.edu)发出请求;

本地服务器不知道,就向 根服务器 查询

.edu;

根服务器返回:你去找 edu 的 TLD

服务器;

TLD 服务器说:你去找 umass.edu 的

权威服务器(如 dns.umass.edu);

权威服务器再告诉你 gaia.cs.umass.edu 的 IP 地址。

2.4.3 DNS 缓存

DNS 服务器在收到一个查询的结果(即某个域名的 IP 地址)后,会临时把这个结果保存在本地内存中,以便下次快速回答同样的请求。

- DNS 缓存用于提升性能、减少网络流量。

- DNS 服务器缓存查询结果,设定 TTL(生存时间)后删除。

- 本地 DNS 服务器缓存 TLD 地址后可跳过根服务器。

- 大多数 DNS 查询通过缓存完成,根服务器仅处理极小部分请求。

2.4.4 DNS 记录与消息

DNS 记录类型

- A 记录:主机名到 IPv4 地址映射;

- AAAA 记录:主机名到 IPv6 地址映射;

- NS 记录:域名到权威 DNS 服务器主机名;

- CNAME 记录:别名主机名到规范主机名;

- MX 记录:邮件服务器别名到规范主机名;

- 示例:

- (relay1.bar.foo.com, 145.37.93.126, A)

- (foo.com, dns.foo.com, NS)

- (foo.com, relay1.bar.foo.com, CNAME)

- (foo.com, mail.bar.foo.com, MX)

DNS 消息格式

- DNS 查询与响应消息格式相同:

- 头部(12 字节):

- 标识符(16 位):匹配请求与响应;

- 标志位:查询/响应、权威、递归请求等;

- 四个数量字段:问题数、答案记录数、授权记录数、附加信息数;

- 问题部分:

- 查询名称与类型(如 A、MX);

- 答案部分:

- 返回的资源记录(如 A、NS、CNAME、MX);

- 授权部分:

- 其他权威服务器记录;

- 附加信息部分:

- 辅助信息(如 MX 响应中包含邮件服务器的 A 记录);

- 头部(12 字节):

2.4.5 向 DNS 数据库插入记录

- 域名注册时需提供权威 DNS 服务器名称与 IP 地址;

- 注册商将 NS 与 A 记录插入 TLD 服务器;

- 示例:

- 注册 networkutopia.com;

- 插入 NS 记录:(networkutopia.com, dns1.networkutopia.com, NS);

- 插入 A 记录:(dns1.networkutopia.com, 212.212.212.1, A);

- 需在权威 DNS 服务器中配置 Web 服务器(A)与邮件服务器(MX)记录;

- DNS 动态更新协议(RFC 2136、RFC 3007)允许动态修改 DNS 记录。

2.4.6 DNS 安全漏洞

- DDoS 攻击:如 2002 年攻击根服务器、2016 年攻击 Dyn;

- 中间人攻击:伪造 DNS 响应;

- DNS 缓存投毒:欺骗 DNS 服务器缓存虚假记录;

- DNSSEC:提供安全扩展,防止伪造与篡改;

- DNSSEC 正在逐步部署,提升 DNS 安全性。## 2.5 对等文件分发

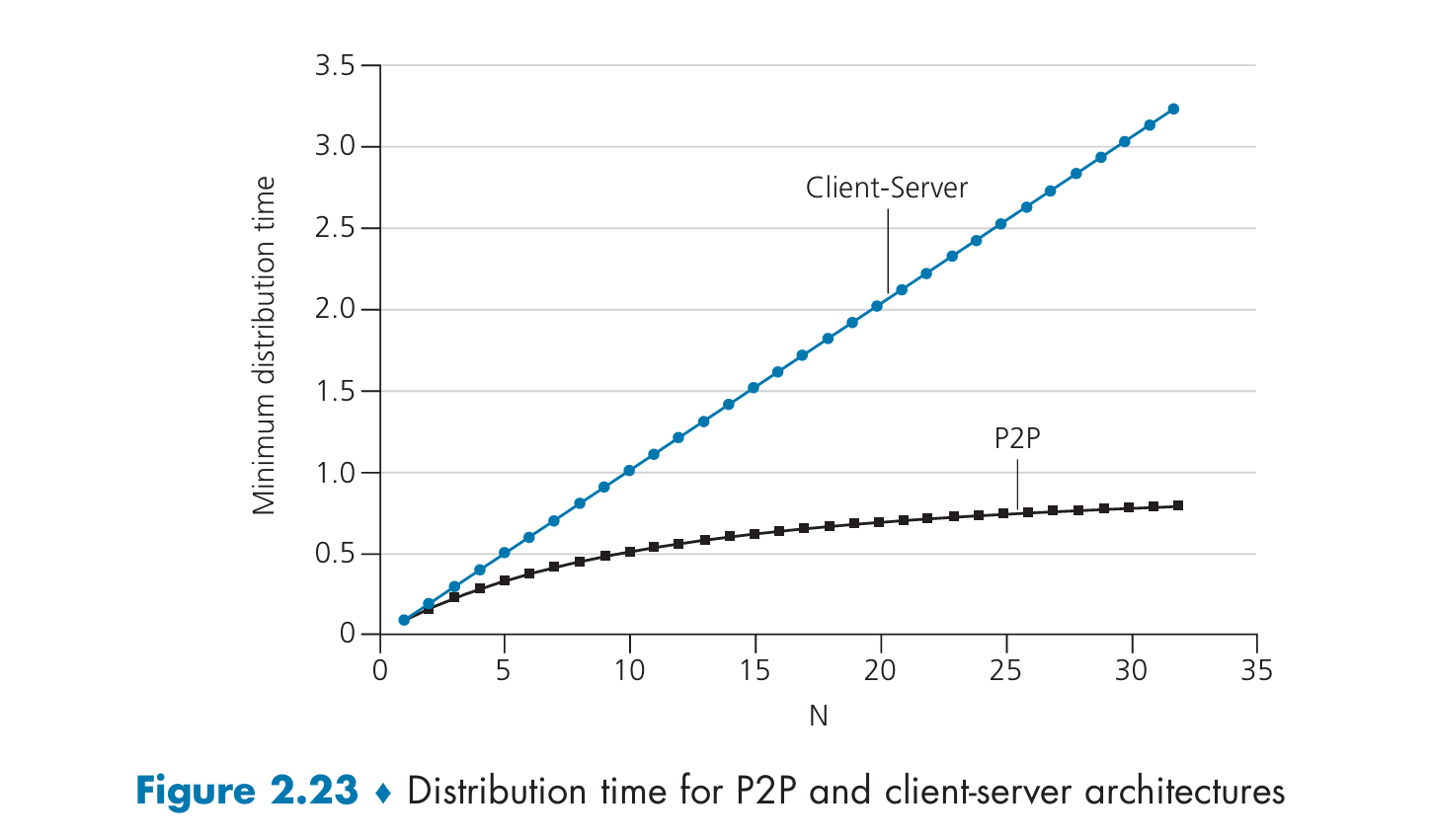

P2P 架构的可扩展性

客户端-服务器架构与 P2P 架构对比

- 客户端-服务器架构的分布时间:

- 服务器需为每个对等方传输一个文件副本,总传输量为

N × F。 - 分布时间下限:

Dcs = max(NF/us, F/dmin)。 - 随着对等方数量增加,分布时间线性增长。服务器压力越来越大,扩展性差。

- 服务器需为每个对等方传输一个文件副本,总传输量为

- P2P 架构的分布时间:

- 每个对等方可重新分配已接收的数据。不仅服务器上传,用户之间也互相上传和分发。

- 下限公式:

DP2P = max(F/us, F/dmin, NF/(us + u1 + ... + uN))。 - 网络整体上传能力提升,分布时间更短。

- 自我扩展性强,适合大规模文件分发。

BitTorrent 协议

- 基本机制:

- 文件被分割为 256KB 的块。

- 用户加入“种子”后逐步下载并上传数据块。

- 可选择继续共享或离开网络。

- 追踪器(Tracker)的作用:

- 维护当前参与的对等方列表。

- 新用户加入时随机选取部分对等方提供连接信息。

- 邻居节点管理:

- 建立 TCP 连接后定期更新可用数据块信息。

- 使用“稀有优先”策略请求数据块,提高整体传播效率。

- 流量激励机制(Tit-for-Tat):

- 优先向上传速率高的邻居发送数据。

- 每 30 秒随机选择新节点进行测试,促进公平交换。

2.6 视频流与内容分发网络

互联网视频基础

- 视频特性:

- 数据率高,压缩后仍可达 100kbps 至 4Mbps。

- 多版本编码支持不同带宽环境。

- 性能指标:

- 平均端到端吞吐量是关键。

- 必须满足视频码率需求以保证流畅播放。

HTTP 流媒体与 DASH

在最初的 HTTP 视频流传输中:

- 视频文件就像普通网页资源一样,被存储在服务器上,拥有一个固定的 URL。

- 用户想要观看视频时:

- 客户端通过 TCP 建立连接,向该 URL 发送一个 HTTP GET 请求。

- 服务器会把整个视频文件作为响应内容返回。

- 客户端接收数据后,会将字节缓存在 应用缓冲区 中。

- 一旦缓冲区里的数据超过某个播放阈值,客户端开始播放视频:

- 视频播放器定期从缓冲区中提取帧(frame),解码并显示。

- 这使得边接收边播放成为可能。

HTTP 流媒体问题:

- 所有客户端接收相同编码,无法适应带宽变化。

DASH(动态自适应流媒体):

将视频编码成多个不同版本:

- 每个版本对应一个不同的比特率(低画质、中画质、高画质)。

- 每个版本的视频被切分成多个小段(chunk),每段持续几秒钟。

客户端不再一次性请求整个视频,而是:

- 先获取一个 manifest 文件(描述不同版本的 URL 和码率信息)。

- 然后一个 chunk 一个 chunk 地用 HTTP GET 请求下载。

客户端在每次请求 chunk 时,根据当前带宽和缓冲状态来决定选择哪个版本(高码率 or 低码率)。

内容分发网络(CDN)

- 传统单数据中心方案的问题:

- 跨洲际链路可能成为瓶颈。

- 同一内容重复传输浪费带宽。

- 单点故障风险高。

- CDN 设计理念:

- 全球部署多个服务器集群。

- 缓存热门内容减少回源压力。

- 根据地理位置和网络状况选择最佳 CDN 节点。

- 两种部署策略:

- Enter Deep(深入接入网):

- Akamai 方案,在 ISP 内部部署大量小型集群。

- 更接近终端用户,降低延迟。

- 管理复杂度高。

- Bring Home(集中式):

- Limelight 方案,在少量 IXP 地点部署大型集群。

- 管理成本低但可能牺牲部分性能。

- Enter Deep(深入接入网):

- CDN 内容复制机制:

- 不强制推送所有内容。

- 使用拉取策略,按需缓存热门内容。

- 存储满时淘汰不常访问的内容。

2.7 套接字编程:创建网络应用

UDP 套接字编程

- 客户端流程:

- 创建 UDP 套接字。

- 输入文本并发送至服务器。

- 接收处理后的响应并显示。

- 关闭套接字。

- 服务器流程:

- 创建绑定端口的 UDP 套接字。

- 接收客户端请求。

- 将文本转为大写后返回。

- 循环等待下一个请求。

- 代码示例:

UDPClient.py:发送请求、接收响应。UDPServer.py:监听端口、处理请求。

TCP 套接字编程

- TCP 特性:

- 面向连接,确保数据有序可靠传输。

- 客户端主动发起连接(三次握手)。

- 服务器使用欢迎套接字接受连接,并创建专用连接套接字。

- 客户端流程:

- 创建 TCP 套接字并连接服务器。

- 发送文本请求。

- 接收响应并关闭连接。

- 服务器流程:

- 创建监听套接字并绑定端口。

- 接受连接并创建专用套接字。

- 处理请求后关闭连接套接字。

- 代码示例:

TCPClient.py:建立连接、发送/接收数据。TCPServer.py:监听、接受连接、处理请求。

2.8 总结

- P2P 架构优势:

- 自我扩展性强,适合大规模文件分发。

- BitTorrent 采用稀有优先与 Tit-for-Tat 机制实现高效协作。

- 视频流技术发展:

- DASH 支持自适应码率切换,提升用户体验。

- CDN 通过全球部署优化内容分发效率。

- 套接字编程基础:

- UDP 提供无连接通信,适用于实时场景。

- TCP 提供可靠连接,适用于需要数据完整性的应用。

- Python 示例展示了基本的客户端-服务器交互模型。## 2.8 总结与回顾

本章核心内容回顾

网络应用架构

- 客户端-服务器架构:

- 被多数互联网应用采用。

- 服务器始终在线,拥有固定IP地址。

- 应用于HTTP、SMTP、DNS等协议。

- P2P架构:

- 减少对中心服务器的依赖。

- 对等节点之间直接通信。

- 高扩展性,但存在安全和稳定性挑战。

- 示例:BitTorrent 文件共享。

应用层协议

- HTTP:

- Web的核心协议。

- 使用TCP传输,无状态。

- 支持GET、POST等请求方法及缓存机制(如条件GET)。

- SMTP/POP/IMAP:

- 电子邮件相关协议。

- SMTP用于邮件发送,POP/IMAP用于接收。

- DNS:

- 域名解析服务。

- 将域名转换为IP地址。

- CDN与视频流:

- CDN提升视频分发效率。

- DASH支持自适应码率流媒体。

Socket编程

- TCP套接字:

- 面向连接,可靠数据传输。

- 服务器需监听并接受连接,每个连接使用独立套接字。

- UDP套接字:

- 无连接,不保证可靠性。

- 更低延迟,适用于实时应用。

协议理解深化

- 协议不仅定义消息格式和顺序,还包括行为逻辑。

- TCP提供可靠传输、流量控制和拥塞控制。

- UDP简单高效,适合对时延敏感的应用。

- TLS在TCP基础上提供加密和安全性。

后续章节展望

- 下一章将深入研究传输层协议(TCP/UDP)的工作原理。

- 探讨如何实现可靠传输、流量控制和拥塞控制等机制。### Socket 编程实验

实验一:Web 服务器

- 开发一个简单的 Web 服务器,能处理单个 HTTP 请求。

- 创建连接套接字、接收请求、解析文件名、获取文件内容。

- 构建 HTTP 响应并发送给客户端。

- 若文件不存在,返回“404 Not Found”。

- 提供骨架代码,需自行完成并测试。

实验二:UDP Pinger

- 编写 UDP 客户端,向服务器发送 10 次 ping 请求。

- 计算往返时延 RTT。

- 设置超时为 1 秒,若未收到响应则认为丢失。

- 服务器代码已提供,需编写客户端代码。

实验三:邮件客户端

- 使用 SMTP 协议与邮件服务器建立 TCP 连接。

- 发送电子邮件,并关闭连接。

- 提供骨架代码,需自行完成并测试(如使用 Google 或学校邮箱服务器)。

实验四:Web 代理

- 开发支持缓存的 Web 代理服务器。

- 接收浏览器请求,向原始服务器转发。

- 获取响应后返回给客户端。

- 提供骨架代码,需完成并测试。

Wireshark 实验

Wireshark Lab: HTTP

- 分析 HTTP GET/响应交互过程。

- 观察消息格式、大文件传输、嵌入 URL 文件下载。

- 研究持续连接与非持续连接差异。

- 包含身份验证和安全性相关内容。

- 完整实验说明请访问 www.pearsonhighered.com/cs-resources。

Wireshark Lab: DNS

- 观察 DNS 客户端行为。

- 发送域名查询请求,接收 IP 地址响应。

- 理解 DNS 层级结构背后的递归与迭代查询机制。

- 客户端仅与本地 DNS 服务器交互。

- 完整实验说明请访问 www.pearsonhighered.com/cs-resources。

人物访谈:Tim Berners-Lee

背景介绍

- 万维网发明者,提出 HTTP 协议原型。

- 2016 年图灵奖获得者。

- 现任牛津大学和 MIT 教授。

网络与物理的关系

- 类似于从微观规则推导宏观世界,网络设计也是构建规则以实现大规模系统目标。

- 一个是分析,一个是设计,但思维方式相似。

为何选择网络方向

- 微处理器兴起时期,通信行业正转向基于微处理器的系统。

- 电信领域充满创新机会。

工作中的挑战

- 在不同意见之间找到共识,推动标准统一。

- 需要深入理解各方立场,消除误解。

启发他的人

- 父母早期参与计算机工作,激发兴趣。

- CERN 的 Mike Sendall 和 Peggie Rimmer 给予指导和支持。

- 受 Vanevar Bush、Doug Englebart、Ted Nelson 思想启发。

传输层

3.1 引言与传输层服务

3.1.1 传输层与网络层的关系

- 传输层位于网络层之上,提供进程间的逻辑通信。

- 网络层负责主机之间的逻辑通信。

- 类比邮政系统:网络层负责房屋间通信,传输层负责屋内人员之间的信件传递。

- 传输协议运行在终端系统中,不涉及中间路由器。

- 多个传输协议可共存,如TCP和UDP。

3.1.2 Internet中的传输层概述

- Internet提供两种传输协议:UDP(不可靠、无连接)和TCP(可靠、面向连接)。

- UDP适用于实时应用(如语音通话),TCP适用于需可靠传输的应用(如网页浏览)。

- TCP通过流量控制、序列号、确认应答等机制实现可靠传输。

- UDP仅提供基本的多路复用/解复用和错误检测功能。

- IP是网络层协议,提供尽力而为的服务,不保证数据完整性或顺序。

- TCP/IP模型中,传输层扩展IP服务至进程级通信。

3.2 多路复用与解复用

传输层不会直接把数据给进程,而是先给一个中介“套接字”(socket)。

一台主机上可能有多个套接字,且每个套接字有唯一标识。

这个标识就是端口号(port number),用来区分不同的套接字。

3.2.1 基本概念

- 多路复用:将来自不同套接字的数据封装成段,并添加头部信息。

- 解复用:接收端根据段头字段将数据交付给正确的套接字。

- 每个套接字由端口号唯一标识。

- UDP和TCP使用源端口和目的端口字段进行解复用。

3.2.2 UDP多路复用与解复用

- UDP套接字由二元组(目标IP地址 + 目标端口号)标识。

- 不同源IP或端口但相同目标端口的UDP段被交付同一套接字。

- 源端口用于返回响应时作为目标端口。

3.2.3 TCP多路复用与解复用

- TCP套接字由四元组(源IP、源端口、目标IP、目标端口)标识。

- 不同连接即使目标端口相同,也会分配不同套接字。

- 服务器创建“欢迎套接字”监听连接请求,接受后生成新套接字处理每个连接。

3.2.4 安全相关:端口扫描

- 攻击者利用端口扫描探测开放端口以定位潜在漏洞。

- 工具nmap可用于TCP和UDP端口扫描。

- 典型案例:SQL Server在端口1434存在缓冲区溢出漏洞,Slammer蠕虫曾借此攻击。

3.3 无连接传输:UDP

3.3.1 UDP段结构

- 包含四个字段:源端口、目标端口、长度、校验和。

- 长度字段表示整个UDP段(包括头部)的字节数。

- 校验和用于错误检测。

3.3.2 UDP校验和

- 发送方计算所有16位字的反码和,并放入校验和字段。

- 接收方重新计算并验证是否全为1,若否,则说明有误。

- 即使链路层已做错误检测,UDP仍需校验和确保端到端可靠性。

3.3.3 使用UDP的原因

- 更细粒度的控制:应用可直接决定何时发送数据。

- 无需建立连接:避免延迟,适合DNS、流媒体等。

- 无连接状态:服务器可支持更多客户端。

- 小头部开销(8字节 vs TCP的20字节)。

3.3.4 应用场景

- DNS、SNMP、多媒体应用常使用UDP。

- QUIC基于UDP实现可靠性,在应用层实现拥塞控制等特性。

- 缺乏拥塞控制可能导致网络拥堵,需应用层自行实现。

3.4 可靠数据传输原理(RDT)

3.4.1 RDT基础

- 数据可能丢失、损坏或乱序,需设计可靠传输机制。

- 核心技术:确认应答(ACK)、重传、定时器、序列号。

3.4.2 逐步构建RDT方案

版本rdt1.0

- 假设底层通信信道完全可靠(不会丢包、不丢比特、不乱序),协议非常简单。

版本rdt2.0

- 现实中信道会有比特错误,传输的包可能被破坏.需要加入错误检测机制(例如校验和 checksum)来检测包是否被破坏

- 使用停等协议(Stop-and-Wait),接收方发送ACK或NAK。需要接收方反馈给发送方:

- ACK(肯定确认)表示包收到了且没错。

- NAK(否定确认)表示包出错,请求重传。

- 若NAK,发送方重传当前数据包。

版本rdt2.1

- 改进版本,使用ACK+序列号应对重复包问题。

- 发送方维护当前数据包副本,等待ACK后释放。

- 接收方通过序列号判断是否为重复包。

版本rdt2.2

- 仅使用ACK,用ACK携带期望下一次收到的序列号。当接收方收到损坏包或重复包时,不发送NAK,而是重发上一个正确包的ACK(也叫重复ACK)。

- 减少NAK的使用,提高效率。这种机制简化了协议设计。

版本rdt3.0

- 考虑丢包问题,引入超时重传机制。

- 发送方设置定时器,超时则重传未确认的数据包。

- 通过序列号识别重复包并丢弃。

3.5 面向连接的传输:TCP

3.5.1 TCP概述

- 提供可靠数据传输、流量控制、拥塞控制。

- 面向字节流,而非消息流。

- 每个TCP连接由四元组唯一标识。

3.5.2 TCP段结构

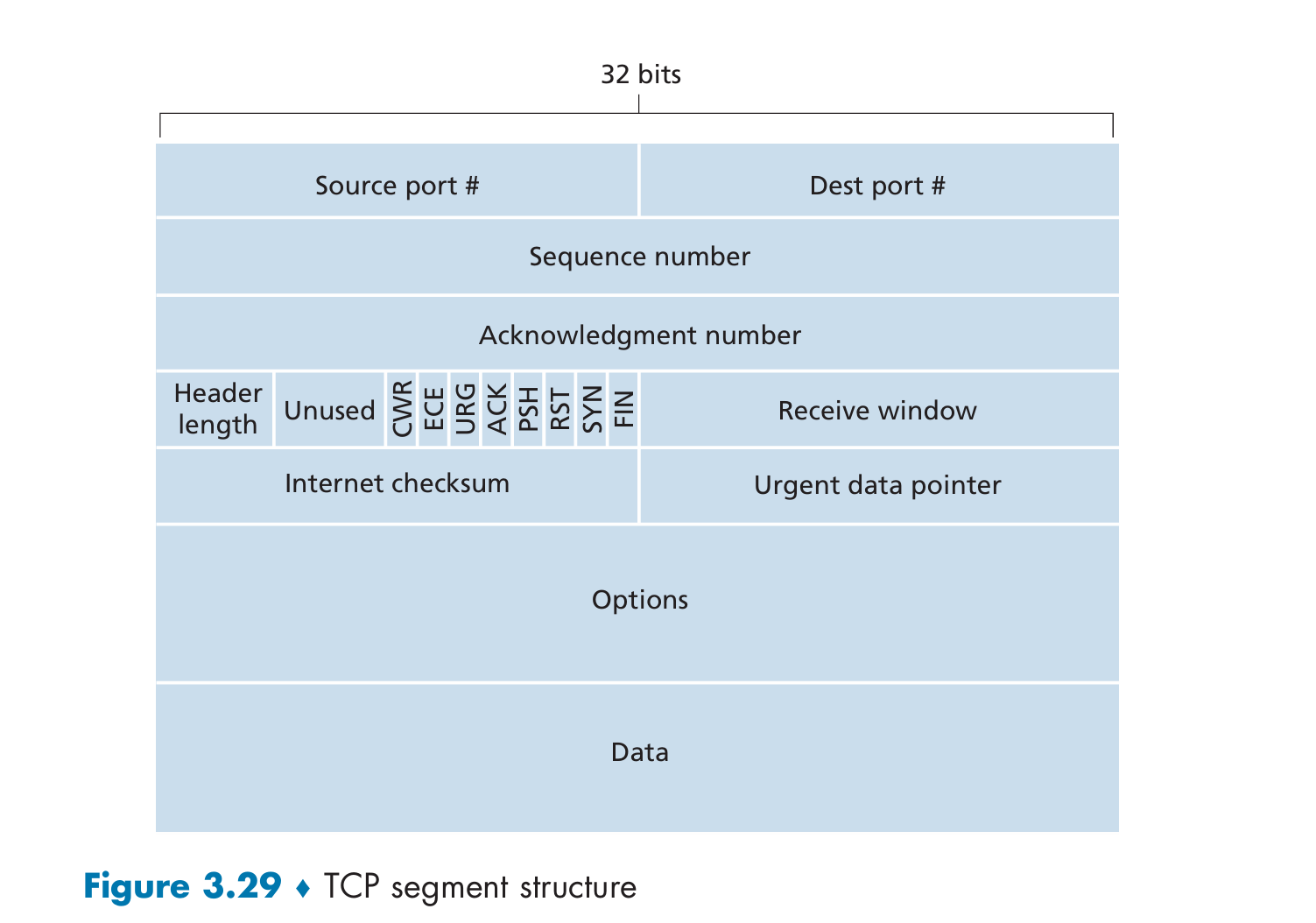

- 包含源端口、目标端口、序列号、确认号、首部长度、标志位、窗口大小、校验和、选项等字段。

- 序列号标识数据字节,而非段本身。

- 确认号表示期望收到的下一个字节编号。

3.5.3 RTT估计与超时

- 使用指数加权移动平均估算往返时间(RTT)。

- 超时时间 = EstimatedRTT + 4 * DevRTT。

3.5.4 可靠数据传输

问题: TCP连接的两端都会为连接预留一块接收缓冲区(receive buffer)。接收端接收到的数据正确且顺序到达后,会先存放到这个缓冲区中,等待应用程序读取。但应用程序读取数据的速度可能慢于数据到达的速度,导致缓冲区被写满,进而可能发生溢出。TCP通过流量控制机制防止发送方发送过快,导致接收方缓冲区溢出。换句话说,流量控制是一种速度匹配机制,使发送方的发送速度与接收方应用程序的读取速度相匹配。

流量控制的工作流程

接收方 Host B 会在它发送给发送方 Host A 的每个TCP段中,填入当前的

rwnd值,告知发送方缓冲区还剩多少空间。发送方 Host A 维护两个变量:

LastByteSent:发送的最后一个字节序号LastByteAcked:已被确认(ACK)的最后一个字节序号

发送方控制未被确认的数据量不超过接收窗口大小: \[ \text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked} \leq \text{rwnd} \] 这样确保发送的数据不会超过接收方缓冲区剩余空间,避免溢出。

特殊情况:接收窗口为零

- 当接收方缓冲区满了,

rwnd = 0,它会告诉发送方当前没有空间了。 - 如果接收方此时没有数据要发送给发送方,它也不会主动发送带有新的窗口大小的TCP段。

- 结果就是发送方一直阻塞,无法知道缓冲区何时腾出空间。

- 解决办法:

TCP规定,发送方在接收到

rwnd = 0后,仍应发送带有1字节数据的探测段(称为“窗口探测”),接收方确认后才会更新窗口大小,告诉发送方缓冲区已经有空间了。

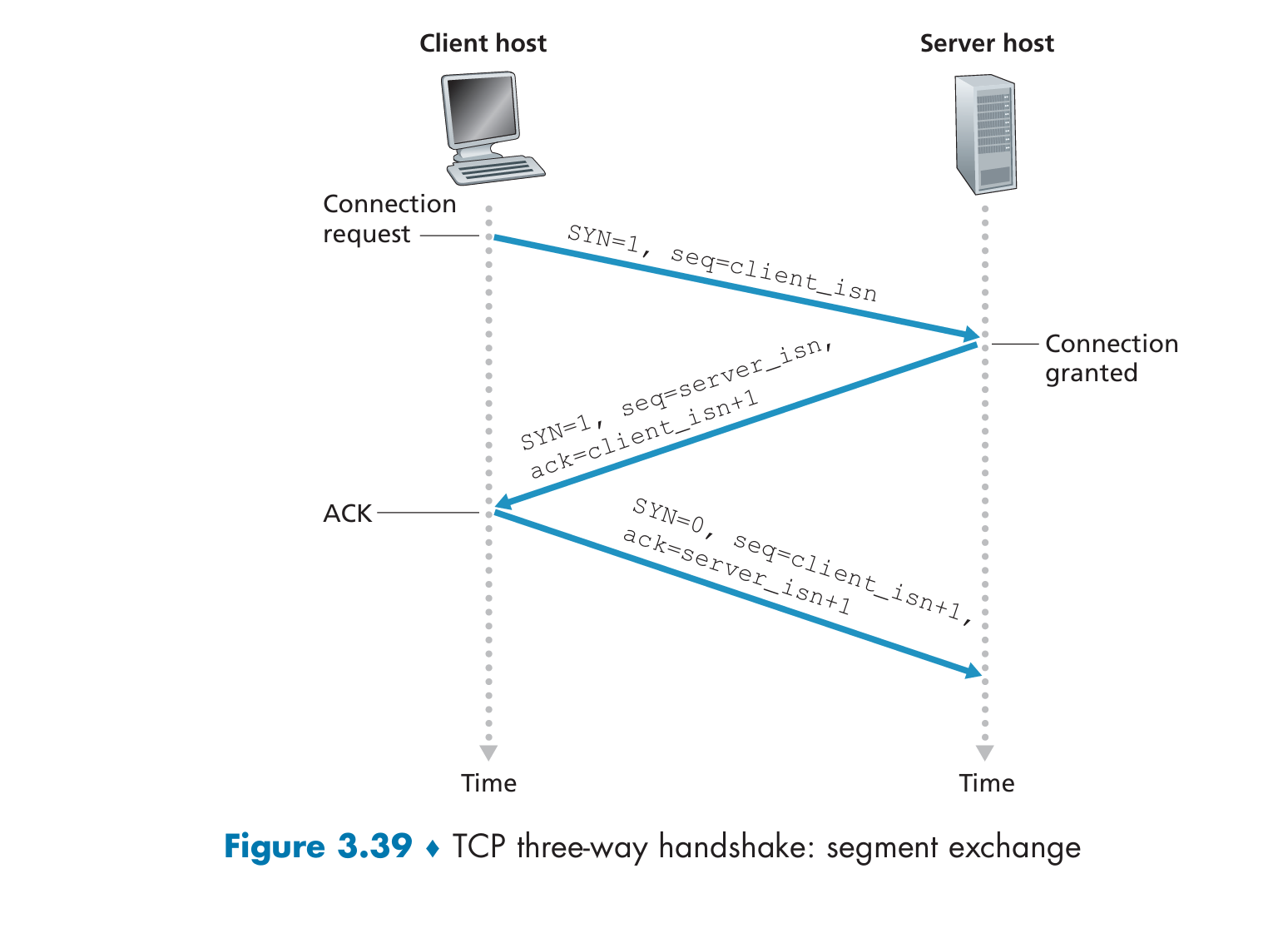

3.5.6 连接管理

三次握手

- 客户端发送SYN段发起连接。

- 服务器回应SYN-ACK。

- 客户端发送ACK完成连接。

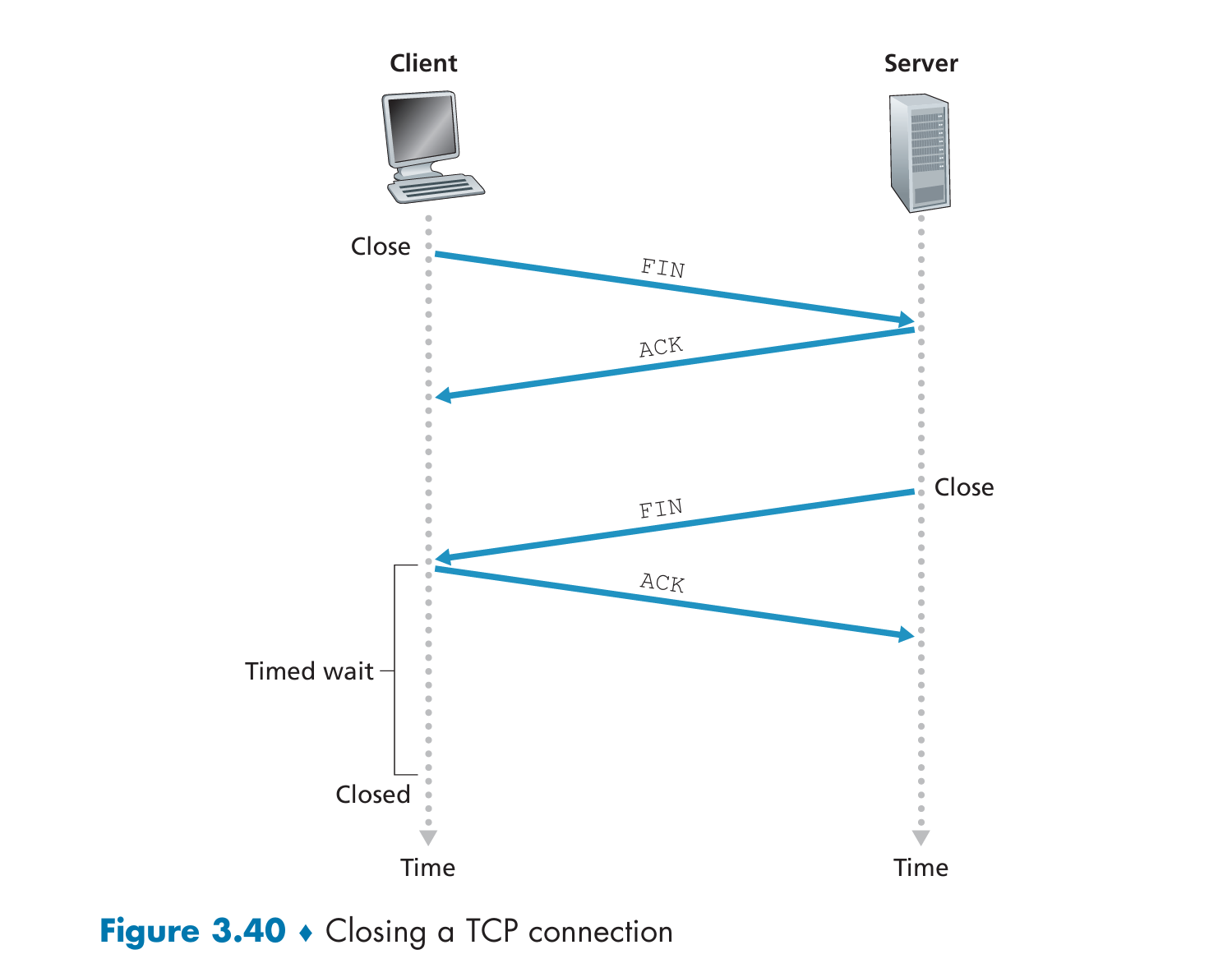

四次挥手

- 客户端发送FIN段关闭连接。

- 服务器回应ACK。

- 服务器发送FIN段关闭连接。

- 客户端回应ACK,进入TIME_WAIT状态。

3.6 拥塞控制原理

3.6.1 拥塞原因与影响

- 当发送速率超过网络承载能力时,导致队列溢出、丢包、延迟增加。

- 无控制的UDP流量可能加剧拥塞。

3.6.2 拥塞控制方法

端到端控制:依赖发送方调节速率(如TCP)。

- 在这种方法中,网络层不会向传输层提供任何有关拥塞状态的直接反馈信息。

- 端系统(即发送方和接收方)必须通过观测网络行为(如:丢包、延迟增加)间接判断是否发生了拥塞。

- TCP 就是采用这种方法。比如,如果发送方发现数据包丢失(比如发生超时或收到 3 个重复 ACK),就认为是网络发生了拥塞,会相应地降低发送速率(通过减小窗口)。

网络辅助控制:路由器反馈拥塞信号(如ECN)。

在这种方法中,路由器或网络设备会提供明确的拥塞反馈信息给发送方和/或接收方。

反馈方式可能是:

- 直接反馈:路由器发送一个阻塞包(choke packet)告知发送方“我这边拥塞了”。

- 间接反馈:路由器在数据包中标记拥塞信息,这个包到达接收方后,由接收方再通知发送方。

例如,在 ATM 网络中的 ABR(Available Bit Rate)机制,路由器会告诉主机它可以支持的最大发送速率。

虽然 IP 和 TCP 默认采用端到端控制方式,但也可以在一些新机制中使用网络辅助控制。

3.7 TCP拥塞控制

3.7.1 控制机制

TCP 使用一个变量 cwnd(congestion window,拥塞窗口) 来限制发送方的发送速率。发送方未被确认的数据量必须小于 cwnd(忽略接收端窗口限制 rwnd 时)。

- 发生丢包事件(loss event)表示可能发生了拥塞:

- 超时重传;

- 收到三个重复的 ACK(即 fast retransmit)。

TCP 把这类事件作为网络拥塞的指示,适当降低 cwnd

- 发生丢包事件(loss event)表示可能发生了拥塞:

初始慢启动阶段,cwnd呈指数增长。

达到阈值后进入拥塞避免阶段,线性增长。

收到3个重复ACK触发快速重传和快速恢复。

3.7.2 性能优化

- TCP Tahoe:超时后cwnd重置为1。

- 初始时 cwnd 设置为 1 MSS,发送一个分段等待 ACK。每收到一个 ACK,cwnd 增加 1 MSS。每个 RTT 内,发送速率 呈指数增长(1、2、4、8……)。

- TCP Reno:区分超时和重复ACK,提升性能。

3.8 QUIC协议简介

- 基于UDP实现可靠传输、拥塞控制和安全加密。

- 在应用层实现,减少连接建立延迟。

- 支持多路复用、前向纠错等功能。

- 广泛应用于现代Web浏览器(如Google Chrome)。## 3.4 可靠数据传输原理

3.4.1 构建可靠数据传输协议

可靠通道上的数据传输:rdt1.0

- 协议假设底层信道完全可靠。

- 发送方接收上层数据并创建包含数据的包。

- 接收方接收包,提取数据并传递给上层。

- 没有差错检测或反馈机制。

带比特错误的通道:rdt2.0

- 数据包可能被损坏,引入差错检测(校验和)。

- 使用确认(ACK)和否定确认(NAK)进行反馈。

- 出现错误时重传数据包。

- 存在ACK/NAK损坏问题,需要进一步改进。

序列号与重复包处理:rdt2.1

- 引入序列号解决重复包问题。

- 发送方维护当前发送的数据包副本。

- 接收方通过序列号判断是否为重复包。

- 改进版本使用ACK携带期望的下一个序列号(rdt2.2)。

丢包通道:rdt3.0

- 考虑数据包丢失问题,引入超时重传机制。

- 发送方设置定时器,超时则重传未确认数据包。

- 通过序列号识别并丢弃重复包。

- 称为“交替位协议”,序列号在0和1之间切换。

3.4.2 流水线式可靠数据传输协议

性能问题

- rdt3.0是停等协议,利用率极低。

- 在高带宽、长延迟网络中性能差。

- 示例:1 Gbps链路上传输1000字节数据包,利用率仅0.027%。

解决方案:流水线

- 允许多个未确认包同时在管道中传输。

- 提高发送端利用率,提升吞吐量。

- 需要更大的序列号空间和缓冲区。

3.4.3 回退N步(Go-Back-N, GBN)

协议机制

- 发送窗口大小为N,允许最多N个未确认包。

- 接收方只按序接收,丢弃乱序包。

- 累积确认机制,收到ACK表示之前所有包都已正确接收。

- 出现超时时,发送方重传所有未确认包。

发送方事件与动作

- 调用来自上层:检查窗口是否满,若不满则发送包并更新变量。

- 收到ACK:视为累积确认,移动窗口基值。

- 超时事件:重传所有未确认包,重启定时器。

接收方行为

- 正确按序接收:发送ACK并交付数据。

- 乱序接收:丢弃包并重新发送最近收到的ACK。

3.4.4 选择重传(Selective Repeat, SR)

协议机制

- 发送窗口和接收窗口大小均为N。

- 发送方只重传怀疑出错的包。

- 接收方缓存乱序包,直到缺失包到达后一并交付。

发送方事件与动作

- 上层数据到达:检查序列号是否在窗口内,若是则发送。

- 超时:每个包都有独立定时器,超时重传特定包。

- 收到ACK:标记该包已接收,若为窗口基值则前移窗口。

接收方事件与动作

- 正确接收且在窗口内:发送ACK,若为窗口基值则交付连续包。

- 正确接收但超出窗口:忽略或重新发送ACK。

- 其他情况:丢弃包。

序列号空间限制

- 若序列号范围过小,可能出现新旧包混淆。

- 窗口大小必须小于等于序列号空间的一半。## 3.5 面向连接的传输:TCP

3.5.1 TCP 连接

- TCP 是面向连接的协议,通信前需进行三次握手建立连接。

- 连接是逻辑连接,状态信息仅存在于两端系统中。

- 中间路由器不维护 TCP 连接状态。

- 提供全双工服务,支持点对点通信。

- 不支持多播(Multicast)。

3.5.2 TCP 段结构

- 包含源端口、目的端口、序列号、确认号、首部长度、标志位、窗口大小、校验和等字段。

- 序列号标识数据字节,而非段本身。

- 确认号表示期望收到的下一个字节编号。

- 标志位包括 ACK(确认)、SYN(同步)、FIN(结束)等。

3.5.3 RTT 估计与超时

- 使用指数加权移动平均估算往返时间(RTT):

- EstimatedRTT = 0.875 × EstimatedRTT + 0.125 × SampleRTT

- DevRTT 表示 RTT 波动:

- DevRTT = 0.75 × DevRTT + 0.25 × |SampleRTT – EstimatedRTT|

- 超时时间计算公式:

- TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4 × DevRTT

- 初始超时时间为 1 秒,超时后翻倍以避免重复丢包。

3.5.4 可靠数据传输

- 基于 rdt 协议原理,使用确认应答、重传、定时器、序列号等机制实现可靠传输。

- 发送方事件包括:

- 数据接收自应用层;

- 定时器超时;

- 接收确认应答(ACK)。

- 支持快速重传机制:收到三个重复 ACK 触发重传,无需等待超时。

- TCP 实现了 GBN 和 SR 的混合机制。

3.5.5 流量控制

- 接收方通过接收窗口(rwnd)告知发送方可接收的数据量。

- 控制发送速率以防止接收缓冲区溢出。

- rwnd 动态更新:

- rwnd = RcvBuffer – (LastByteRcvd – LastByteRead)

- 若 rwnd = 0,发送方仍会发送小数据段以探测接收方缓冲区是否释放。

3.5.6 TCP 连接管理

三次握手(连接建立)

- 客户端发送 SYN 段(SYN=1,seq=x);

- 服务器响应 SYN-ACK 段(SYN=1,seq=y,ack=x+1);

- 客户端发送 ACK 段(SYN=0,seq=x+1,ack=y+1)。

四次挥手(连接关闭)

- 客户端发送 FIN 段(FIN=1);

- 服务器回应 ACK;

- 服务器发送 FIN 段;

- 客户端回应 ACK,进入 TIME_WAIT 状态;

- TIME_WAIT 状态持续约 30 秒至 2 分钟,确保最后一个 ACK 正确送达。

安全相关:SYN 泛洪攻击

- 攻击者发送大量 SYN 段而不完成握手,耗尽服务器资源。

- 防御方式:SYN Cookie 技术,使用哈希函数生成初始序列号,不分配资源直至收到 ACK。## 3.6 拥塞控制原理

3.6.1 拥塞的原因与代价

场景1:两个发送端,无限缓冲的路由器

- 主机A和B共享单跳链路。

- 当发送速率超过R/2时,吞吐量受限于链路容量。

- 接近链路容量时延迟显著增加。

- 虽然吞吐量高,但延迟大是拥塞的成本之一。

场景2:两个发送端,有限缓冲的路由器

- 路由器缓冲区有限,数据包可能丢失。

- 发送方需重传丢失的数据包。

- 重传导致网络资源浪费。

- 过早超时重传会导致不必要的转发。

场景3:四个发送端,多跳路径,有限缓冲

- 多跳路径中,中间路由器缓冲溢出导致丢包。

- 数据包在第一跳被转发后若在第二跳丢弃,则第一跳资源浪费。

- 高流量下,吞吐量随负载增加反而下降。

3.6.2 拥塞控制方法

端到端拥塞控制

- 网络层不提供反馈,传输层根据丢包或延迟推断拥塞。

- TCP采用此方式,通过超时或重复ACK判断拥塞并调整窗口大小。

网络辅助拥塞控制

- 路由器向发送端显式反馈拥塞状态。

- 可通过“拥塞位”或标记字段通知发送端。

- ATM ABR、DECnet等架构使用此方式。

3.7 TCP拥塞控制

3.7.1 经典TCP拥塞控制

拥塞窗口(cwnd)机制

- 发送速率受cwnd限制:

发送速率 ≈ cwnd / RTT。 - 收到ACK表示网络正常,增加cwnd;发生丢包表示拥塞,减少cwnd。

慢启动(Slow Start)

- 初始cwnd较小,每收到一个ACK增加1 MSS。

- 吞吐量呈指数增长。

- 在以下情况结束:

- 超时 → cwnd重置为1,ssthresh设为原cwnd的一半。

- cwnd达到ssthresh → 进入拥塞避免阶段。

- 收到三个重复ACK → 进入快速恢复。

拥塞避免(Congestion Avoidance)

- 增长更保守,每RTT线性增加1 MSS。

- 收到三个重复ACK时,cwnd减半,ssthresh更新。

- 超时处理与慢启动相同。

快速恢复(Fast Recovery)

- 收到三个重复ACK后进入。

- 每个重复ACK使cwnd增加1 MSS。

- 收到新ACK后进入拥塞避免。

- 若再次超时,则回到慢启动。

AIMD行为与性能

- TCP Reno采用“加性增、乘性减”策略。

- 形成锯齿状吞吐量变化。

- 平均吞吐量约为

0.75 * W / RTT,其中W为最大窗口大小。

3.7.2 网络辅助ECN与基于延迟的拥塞控制

显式拥塞通知(ECN)

- IP头部设置两比特用于拥塞指示。

- 路由器检测拥塞并在IP头中标记ECN位。

- 接收方通过ECE标志通知发送方拥塞。

- 发送方响应:将cwnd减半,并设置CWR标志。

基于延迟的拥塞控制

TCP Vegas

- 根据RTT测量判断是否拥塞。

- 如果实际吞吐率低于无拥塞理论值 → 减少发送速率。

- 目标:保持队列尽可能小以降低延迟。

BBR

- 基于带宽和延迟建模。

- 不依赖丢包作为拥塞信号。

- Google部署于其内部网络和公共服务器。

3.7.3 公平性问题

TCP公平性

- K个TCP连接共享带宽R时,每个连接应获得R/K带宽。

- AIMD机制收敛至公平分配。

- RTT较短的连接更快抢占带宽。

UDP与公平性

- UDP应用不响应拥塞控制,可能导致不公平。

- 视频会议、VoIP常使用UDP以维持恒定速率。

并行TCP连接

- 使用多个TCP连接可获得更多带宽。

- Web浏览器常开启多个连接提高下载速度。## 3.9 总结

- 传输层协议可以提供从无附加功能的多路复用/解复用到可靠数据传输、延迟和带宽保证等多种服务。

- 可靠数据传输可以通过确认、定时器、重传和序列号等机制实现,即使底层网络不可靠。

- TCP是面向连接的可靠传输协议,包含流量控制、往返时间估计和连接管理等功能。

- 拥塞控制对网络性能至关重要,TCP通过端到端机制进行拥塞控制,使用加性增加和乘性减少策略。

- QUIC协议在应用层实现了许多传输层功能,如可靠数据传输、拥塞控制和安全加密。

家庭作业问题与思考题

简答题 R1-R19

- R1:设计一个简单的传输层协议以将数据交付到目标进程;修改协议以提供返回地址。

- R2:类比邮政系统,描述一种协议以在家庭成员间传递信件。

- R3:TCP连接中,主机A发送至主机B的数据段源端口为x,目的端口为y,则反向通信中源端口为y,目的端口为x。

- R4:开发者选择UDP而非TCP的原因包括更低的开销、更细粒度的控制以及无需建立连接。

- R5:尽管UDP不提供拥塞控制,语音和视频仍常使用TCP,因其可避免因网络拥塞导致的丢包。

- R6:应用可在UDP之上自行实现可靠数据传输机制。

- R7:两个不同主机发送到同一UDP端口的数据会被导向同一个套接字,但可通过IP地址区分来源。

- R8:持久连接下,不同客户端请求会通过不同套接字处理,但所有套接字都绑定到端口80。

- R9:引入序列号是为了识别重复或乱序的数据段。

- R10:引入定时器是为了检测数据段丢失并触发重传。

- R11:即便往返延迟已知,仍需定时器以应对可能的数据段丢失。

- R12-R13:Go-Back-N与Selective Repeat模拟实验,展示其在丢包场景下的行为差异。

- R14:判断关于TCP特性的多个陈述是否正确。

- R15:计算TCP段中的数据长度及确认号。

- R16:Telnet示例中,在用户输入后发送的段数及其序列号与确认字段内容。

- R17:两个TCP连接共享瓶颈链路时,TCP公平分配带宽,每条连接获得R/2速率。

- R18:当定时器超时,ssthresh设置为原值的一半。

- R19:TCP分割响应时间约为4×RTTFE + RTTBE + 处理时间。

练习题 P1-P58

- P1:Telnet会话中,不同客户端与服务器之间的段使用的可能端口号。

- P2:图3.5中服务器返回客户端的数据段端口号及IP地址。

- P3-P5:关于UDP校验和的计算与验证。

- P6-P13:可靠数据传输协议的设计与分析,包括rdt2.1和rdt3.0的死锁、ACK无序列号等问题。

- P14-P16:NAK-only协议的优劣分析及提高通道利用率的方法。

- P17-P19:有限状态机(FSM)设计用于交替数据传输。

- P20-P21:错误控制协议设计,确保可靠传输与有序交付。

- P22-P24:GBN与SR协议中序列号窗口与ACK字段分析。

- P25-P26:UDP相比TCP的优势在于对发送数据和时机的更多控制。

- P27-P30:TCP序列号、确认号、流量控制与SYN Cookie机制分析。

- P31-P36:RTT估算、SampleRTT与EstimatedRTT的关系、TCP避免测量重传段的RTT原因。

- P37-P40:比较GBN、SR与TCP的行为,分析超时与快速重传机制。

- P41-P44:TCP拥塞控制算法(AIMD、AIAD)、窗口大小变化与吞吐量分析。

- P45-P58:TCP Reno与CUBIC拥塞控制演化、缓冲区大小设定、连接同步化影响、改进TCP拥塞控制机制。### 编程实验

可靠传输协议实现

- 实现传输层的发送与接收代码。

- 两个版本:回退N步(GBN)和交替比特协议。

- 在模拟环境运行,接口接近UNIX系统调用。

- 包括定时器启动、中断处理等机制。

Wireshark 实验:探索 TCP

- 使用浏览器访问服务器并捕获数据包。

- 分析客户端与服务器端的 TCP 行为。

- 研究流量控制、拥塞控制、重传、往返时间(RTT)估计等内容。

Wireshark 实验:探索 UDP

- 抓包分析使用 UDP 的应用(如 DNS 或 Skype)。

- 研究 UDP 段头部字段及校验和计算。

人物访谈:Van Jacobson

主要贡献

- 提出TCP拥塞控制机制,推动互联网扩展。

- 获得ACM SIGCOMM奖与IEEE Kobayashi奖。

- 当前任职于Google,曾任Packet Design首席科学家、Cisco首席科学家等职。

关于挑战与问题定义

- 强调“找到正确的问题”比寻找答案更重要。

- 在研究TCP拥塞问题时,通过提问“为何TCP能工作”找到了突破口。

- 发现了“确认时钟机制(ack clocking)”。

对网络未来的看法

- 网络应从“主机间对话”转向“信息传播”的更大视角。

- 当前网络技术在广播媒体、移动设备数据交换等方面效率低下。

- CDN和缓存是必要手段,但缺乏理论支持。

- 希望未来网络能融合Web背后的信息传播理念。

启发他的人

- 理查德·费曼(Richard Feynman)对其影响深远。

- 欣赏其将复杂理论简化的能力。

给学生的建议

- 计算机与网络对社会影响巨大。

- 网络本质是连接,学习网络有助于理解多领域知识。

- 举例说明自然现象(如蚂蚁觅食、蜜蜂舞蹈)与协议设计的关系。

- 鼓励学生广泛涉猎、追求影响力。

网络层:数据平面

4.1 网络层概述

4.1.1 转发与路由:数据平面与控制平面

- 转发(Forwarding)

- 路由器将输入链路上的数据包转发到合适的输出链路。

- 数据平面功能,硬件实现,时间尺度为纳秒级。

- 示例:根据数据包头字段查找转发表决定出口接口。

- 路由(Routing)

- 决定数据包从源主机到目的主机的路径。

- 控制平面功能,软件实现,时间尺度为秒级。

- 示例:使用路由算法计算最优路径。

转发表的作用

- 根据数据包头部信息索引转发表,确定输出接口。

- 示例:头部值为0110的数据包被转发至接口2。

控制平面的传统方式

- 每个路由器内部运行路由协议,与其他路由器通信以生成转发表。

- 需要路由协议交换路由信息。

SDN方式下的控制平面

- 控制器远程计算并下发转发表至各路由器。

- 路由器仅负责转发,控制器负责全局路由决策。

- 支持开放、可编程网络管理。

4.1.2 网络服务模型

- 网络层服务定义

- 定义发送主机和接收主机之间的端到端数据包传输特性。

- 可能提供的服务

- 保证交付

- 有界延迟的交付

- 顺序交付

- 最小带宽保障

- 网络层加密安全服务

- Internet的网络服务模型

- 尽力而为服务(Best-effort service)

- 不保证交付顺序、不保证交付本身、无延迟或带宽保障。

- 实际中通过DASH等自适应协议和足够带宽满足多种应用需求。

- 尽力而为服务(Best-effort service)

4.2 路由器内部结构

4.2.1 输入端口处理

- 执行物理层和链路层功能。

- 查找转发表决定输出接口。

- 使用高速互连总线进行数据包转发。

4.2.2 交换结构

- 三种常见交换机制

- 基于内存的交换

- 基于总线的交换

- 基于互联网络的交换(Crossbar Switch)

4.2.3 输出端口处理

- 缓存排队数据包。

- 调度机制决定转发顺序。

- 处理拥塞情况下的丢包策略。

4.2.4 分组调度

- 先进先出(FIFO)

- 优先级队列(Priority Queueing)

- 加权公平队列(WFQ)

4.3 传统IP转发

4.3.1 IP地址基础

- IPv4地址:32位标识符,通常用点分十进制表示。

- IPv6地址:128位标识符,通常用冒号十六进制表示。

4.3.2 子网划分

- 划分网络前缀和主机部分。

- CIDR(无类别域间路由)支持灵活子网划分。

4.3.3 转发表构建

- 路由聚合减少表项数量。

- 使用最长匹配原则选择下一跳。

4.3.4 IPv4协议

- 版本、首部长度、服务类型、总长度、标识、标志、片偏移、TTL、协议、首部校验和、源和目标IP地址等字段。

4.3.5 IPv6协议

- 更大地址空间、简化首部结构、支持扩展首部。

- 移除了IPv4中的选项字段,采用扩展首部实现灵活性。

4.4 通用转发

4.4.1 OpenFlow简介

- SDN核心技术,允许远程控制器定义转发规则。

- 支持基于多字段的转发决策(如源/目的IP、端口号、协议等)。

4.4.2 流表(Flow Table)

- 包含匹配字段、动作(转发、丢弃、修改)、计数器等。

- 数据包按流表规则进行处理。

4.4.3 转发行为扩展

- 支持数据包复制、重写、过滤等操作。

- 提高网络灵活性和安全性控制能力。

4.5 中间盒(Middleboxes)

4.5.1 功能分类

- 防火墙(Firewall)

- 过滤非法流量,保护网络安全。

- NAT设备

- 地址转换,实现私有网络访问公网。

- 负载均衡器

- 将请求分配到多个服务器,提高可用性和性能。

- 入侵检测系统(IDS)

- 监测异常流量,识别潜在攻击。

4.5.2 对网络架构的影响

- 增强网络安全性与服务质量。

- 增加部署复杂性,需协调转发逻辑。

本章概览

- 掌握网络层的基本组成:数据平面与控制平面。

- 理解转发与路由的区别与协作。

- 熟悉IPv4与IPv6协议结构及其地址分配机制。

- 了解SDN与OpenFlow如何改变传统网络控制方式。

- 理解中间盒在网络中的作用及影响。## 4.2 路由器内部结构

4.2.1 输入端口处理与基于目的的转发

- 路由器输入端口负责物理层和链路层功能。

- 核心功能是查找转发表,决定数据包应转发到哪个输出端口。

- 转发表基于最长前缀匹配规则(Longest Prefix Matching)选择输出接口。

- IPv4地址通常使用32位表示,转发表通过前缀压缩减少条目数量。

- TCAM(三态内容寻址存储器)常用于高速查找,实现恒定时间匹配。

4.2.2 交换结构

三种主要交换方式:

- 基于内存的交换

- 最早的路由器使用CPU控制交换。

- 性能受限于内存带宽,无法并行转发多个数据包。

- 基于总线的交换

- 输入端口直接通过共享总线将数据包发送到输出端口。

- 每次只能传输一个数据包,存在瓶颈。

- 基于互连网络的交换

- 使用交叉开关(Crossbar Switch)连接输入和输出端口。

- 支持多数据包并行转发,非阻塞设计。

- 更复杂的互连网络支持多阶段交换,提升吞吐能力。

4.2.3 输出端口处理

- 输出端口负责从内存中取出数据包并通过链路层和物理层发送。

- 包括调度机制、队列管理、链路封装等功能。

- 队列调度策略影响服务质量和延迟。

4.2.4 缓存与排队现象

排队发生在输入和输出端口:

- 输入端口排队(Input Queueing)

- 当交换结构速度低于输入链路速度时,数据包在输入端口排队。

- 存在头部阻塞(HOL Blocking),导致低效转发。

- 输出端口排队(Output Queueing)

- 多个输入端口同时向同一输出端口发送数据时,形成队列。

- 可能导致缓存耗尽,引发丢包。

- 缓冲区大小设计

- 传统建议:B = RTT × 带宽。

- 新研究认为:当TCP流数量大时,所需缓存减少。

- 过度缓存可能导致延迟增加,影响交互式应用体验(Bufferbloat问题)。

4.2.5 数据包调度策略

常见调度机制:

- 先进先出(FIFO)

- 简单公平,但无法区分优先级。

- 优先级队列(Priority Queuing)

- 不同优先级的数据包按优先顺序转发。

- 可用于区分语音、视频、普通流量等。

- 轮询调度(Round Robin)

- 各类数据包轮流发送,确保公平性。

- 加权公平队列(WFQ)

- 为每个类别分配权重,保证最低带宽。

- 支持差异化服务,适用于QoS场景。### 4.3 IPv4协议:IP地址、NAT与IPv6

4.3.2 IPv4地址配置

- 每个接口必须具有唯一的IP地址(除NAT后设备)。

- IP地址长度为32位,通常使用点分十进制表示(如193.32.216.9)。

- 子网划分基于共同的网络前缀(如223.1.1.xxx)。

- CIDR(无类别域间路由)允许灵活子网划分(如/24表示前24位为网络部分)。

- 组织内的多个子网共享相同的网络前缀。

4.3.3 网络地址转换(NAT)

- NAT允许多个内部设备共享一个公网IP地址。

- 使用私有地址空间(如10.0.0.0/24),避免公网地址耗尽。

- NAT路由器维护转换表,记录WAN和LAN侧的IP+端口映射。

- 实现方式:

- 内部设备发送数据包时,NAT替换源IP和端口。

- 外部响应返回时,NAT根据端口查找并还原目标地址。

- 缺点:

- 端口用于主机而非进程寻址,影响P2P连接。

- 违反路由器应仅处理网络层的原则。

- 防火墙与入侵检测系统(IDS)常与NAT结合使用增强安全。

4.3.4 IPv6协议

- 地址长度从32位扩展至128位,解决IPv4地址枯竭问题。

- 支持单播、多播和任播地址类型。

- 报头结构简化,固定长度为40字节。

- 移除了IPv4中的以下字段:

- 分片与重组(仅由源和目的处理)。

- 首部校验和(由传输层和链路层保障)。

- 选项字段(作为扩展首部实现)。

- 新增字段:

- 流标签(Flow Label)支持QoS或实时服务。

- 下一报头(Next Header)标识上层协议。

- IPv6过渡机制:

- 隧道技术:将IPv6数据包封装在IPv4中穿越IPv4网络。

- 不同于“flag day”方式,逐步部署更现实可行。

- 应用现状:

- 美国政府约三分之一二级域名已启用IPv6。

- Google统计显示约25%用户通过IPv6访问其服务。

- 3GPP等标准组织已指定IPv6为移动网络标准。

地址分配机制

- 组织获取地址块:

- 通过ISP获得连续地址块(如200.23.16.0/20)。

- ISP可进一步划分为多个子块分配给客户。

- 全球地址管理:

- 由ICANN负责全球IP地址分配。

- 区域互联网注册机构(如ARIN、RIPE)执行区域管理。

DHCP动态主机配置协议

- 自动分配IP地址,支持静态分配或临时分配。

- 四步交互流程:

- DHCP发现(Discover)广播寻找服务器。

- DHCP提供(Offer)服务器响应地址提议。

- DHCP请求(Request)客户端选择并确认。

- DHCP确认(ACK)服务器最终确认分配。

- 支持即插即用(Plug-and-Play)功能,广泛用于企业、家庭及无线网络。## 4.4 通用转发与SDN

4.4.1 匹配(Match)

OpenFlow 1.0中的匹配字段

- 支持12种头部字段和入端口号的匹配。

- 涉及链路层、网络层和传输层字段,如:

- 源/目的MAC地址

- 源/目的IP地址

- TCP/UDP源/目的端口

- VLAN ID、TOS字段等

- 支持通配符匹配(例如:

128.119.*.*)。 - 多个匹配项时优先使用高优先级条目。

抽象设计原则

- 不支持对TTL或数据报长度字段进行匹配。

- 设计权衡:功能与复杂度之间的平衡。

- 接口应捕获抽象的最小本质,避免过度泛化。

4.4.2 动作(Action)

常见动作类型

- 转发:

- 发送到特定物理输出端口

- 广播或多播到多个端口

- 封装并发送给控制器

- 丢弃:

- 无动作表示丢弃匹配的数据包

- 修改字段:

- 可重写10个头部字段(除IP协议字段外)

- 包括链路层、网络层和传输层字段

动作执行顺序

- 按照列表中指定的顺序执行多个动作。

4.4.3 OpenFlow 实例应用

示例一:简单转发

- 数据包从h5/h6发往h3/h4,路径为s3→s1→s2,绕过s3与s2之间的链路。

- s1流表条目:

- 入端口=1;源IP=10.3..;目的IP=10.2..

- 动作:转发至端口4

- s3流表条目:

- 源IP=10.3..;目的IP=10.2..

- 动作:转发至端口3

- s2流表条目:

- 入端口=2;目的IP=10.2.0.3 → 转发至端口3

- 入端口=2;目的IP=10.2.0.4 → 转发至端口4

示例二:负载均衡

- h3发往10.1..走s2→s1;h4发往10.1..走s2→s3→s1。

- s2流表条目:

- 入端口=3;目的IP=10.1.. → 转发至端口2

- 入端口=4;目的IP=10.1.. → 转发至端口1

示例三:防火墙

- s2仅接收来自s3连接主机的流量。

- 流表条目:

- 源IP=10.3..;目的IP=10.2.0.3 → 转发至端口3

- 源IP=10.3..;目的IP=10.2.0.4 → 转发至端口4

灵活性与优势

- 支持虚拟网络、多租户隔离、QoS等功能。

- 可通过编程实现多种逻辑行为。

4.5 中间盒(Middleboxes)

中间盒分类

- NAT转换

- 私有地址映射为公网地址

- 重写IP地址和端口号

- 安全服务

- 防火墙:基于头部字段过滤流量

- IDS:检测异常模式并过滤数据包

- 应用层邮件过滤器:识别垃圾邮件、钓鱼攻击

- 性能增强

- 压缩、缓存内容、请求负载均衡(如HTTP请求分发到多个服务器)

NFV与云外包

- 网络功能虚拟化(NFV)

- 使用通用硬件+专用软件替代传统中间盒

- 类似于SDN架构

- 云外包

- 将中间盒功能迁移到云端处理

架构争议

- 违反“端到端原则” vs “满足实际需求”

- RFC 1958指出网络核心应保持简单,智能放在边缘

- 但中间盒在现实网络中广泛存在且不可或缺

IP沙漏模型(Hourglass Model)

- 网络层仅有IP协议,成为互联网架构的“窄腰”

- 所有设备必须实现IP协议

- 屏蔽底层差异,提供统一接口

- 促进互联网快速发展和异构网络互联

端到端论证(End-to-End Argument)

- 关键功能应在端点而非网络中实现

- 举例:可靠数据传输需由TCP完成,而非依赖链路层错误控制

- RFC 1958引用该原则作为互联网架构基础之一## 5.2 路由算法

5.2.1 链路状态(LS)路由算法

- 核心思想

- 基于Dijkstra算法,计算从源节点到所有其他节点的最短路径。

- 每个节点广播链路状态信息,构建完整的网络拓扑图。

- 关键步骤

- 初始化:设定初始距离和前驱节点。

- 迭代更新:每次选择最小距离节点加入已知集合,并更新其邻居的距离。

- 复杂度分析

- 时间复杂度为O(n²),n为节点数量。

- 可通过堆优化降低时间复杂度。

- 潜在问题

- 当链路成本依赖流量时可能出现震荡现象。

- 解决方案包括避免动态链路成本、异步执行算法等。

5.2.2 距离向量(DV)路由算法

- 基本原理

- 基于Bellman-Ford方程,每个节点维护到所有目标的距离向量。

- 异步、分布式迭代更新机制。

- 运行流程

- 每个节点定期或根据变化发送距离向量给邻居。

- 接收新向量后更新自身距离表,并传播变化。

- 收敛性

- 在所有节点持续交换信息的前提下,最终会收敛到实际最短路径。

- 应用场景

- 广泛用于RIP、BGP等协议。

- 问题与改进

- 计数到无穷问题(Count-to-Infinity)可能导致环路。

- 使用毒性逆转(Poisoned Reverse)缓解局部环路问题。

LS与DV算法对比

- 消息复杂度

- LS需O(|N|×|E|)消息量,DV依赖邻居间多次交换。

- 收敛速度

- LS较快且确定,DV可能慢且存在环路风险。

- 鲁棒性

- LS局部错误影响有限;DV错误可能扩散至全网。

5.3 Internet内部AS路由:OSPF

OSPF概述

- 协议特点

- 开放标准(RFC 2328),基于链路状态。

- 使用Dijkstra算法计算最短路径树。

- 链路权重设置

- 管理员可配置,支持最小跳数或按带宽调整。

- 权重影响流量工程策略,如最小化最大链路利用率。

核心功能

- 链路状态广播

- 定期更新(每30分钟)+ 实时通知链路变化。

- OSPF报文直接封装在IP中(协议号89)。

- 邻居发现

- HELLO协议检测链路可达性。

- 同步链路状态数据库。

安全与扩展性

- 认证机制

- 支持简单密码与MD5哈希认证,防止伪造路由信息。

- 多路径支持

- 支持等价多路径(ECMP)负载均衡。

- 组播支持

- MOSPF扩展支持组播路由。

- 区域划分

- 分层结构:骨干区域(Backbone Area)连接各子区域。

- 区域边界路由器(Area Border Router)负责跨区通信。

应用场景

- 适用于大规模自治系统内部路由。

- 支持灵活的网络分层管理。## 5.4 ISP之间的路由:BGP

5.4.1 BGP的作用

- 提供前缀可达性信息

- 每个子网通过BGP广播其存在,确保全网路由器知晓。

- 若无BGP,各子网将成为孤立“岛屿”。

- 确定最佳路径

- 路由器可能学习到多个路径,需选择最优路径。

- 路径选择基于策略和可达性信息。

5.4.2 BGP路由信息发布

示例网络结构

- 包含三个自治系统(AS):AS1、AS2、AS3。

- AS3包含前缀x的子网。

- 网络中每个路由器为网关路由器或内部路由器。

BGP连接类型

- 外部BGP(eBGP):跨AS的路由器之间建立的TCP连接(端口179)。

- 内部BGP(iBGP):同一AS内路由器之间的TCP连接。

路由传播过程

- AS3通过eBGP向AS2发送路由信息(如“AS3 x”)。

- AS2通过iBGP将该信息转发给AS2内其他路由器。

- AS2再通过eBGP向AS1发送更新路径(如“AS2 AS3 x”)。

- 最终所有AS1和AS2路由器都了解前缀x及其路径。

5.4.3 最佳路径选择

BGP属性与路由定义

- AS-PATH:记录路径经过的AS序列。

- NEXT-HOP:下一跳接口的IP地址。

- 路由 = (NEXT-HOP, AS-PATH, 目标前缀)

路由选择算法

- 本地偏好值(Local Preference)

- 值越高优先级越高,由本AS管理员设定。

- 最短AS路径

- 类似距离向量算法,使用AS跳数作为度量。

- 热土豆路由(Hot Potato Routing)

- 选择最近的下一跳路由器。

- 路由器标识符

- 若仍有多个路径,则使用路由器ID决定。

示例分析

- 在图5.10中,AS1到x有两条路径:“AS2 AS3 x”和“AS3 x”。

- 根据规则2,优先选择较短路径“AS3 x”。

5.4.4 IP任播(IP-Anycast)

- 实现方式

- CDN服务器配置相同IP地址。

- 通过BGP广播该IP,不同服务器发布相同前缀。

- 效果

- 用户访问时自动被导向“最近”的服务器。

- 应用场景

- DNS根服务器广泛使用IP Anycast。

5.4.5 路由策略

- 策略优先于技术指标

- 如拒绝某些AS路径,即使路径更短。

- 客户-提供商关系

- 提供商仅转发源/目的在客户网络中的流量。

- 对等连接(Peering)

- 两个骨干ISP间直接连接,不承担第三方流量。

5.4.6 构建互联网接入

- 获取互联网接入

- 与本地ISP签约,获得IP地址段(如/24)。

- 域名注册

- 与域名注册商签约,注册域名(如xanadu.com)。

- DNS部署

- 配置DNS服务器并将其IP注册至顶级域服务器。

- BGP广播

- ISP通过BGP广播你的前缀,使全球路由器识别你的网络。

5.5 SDN控制平面

5.5.1 SDN控制平面组成

SDN控制器架构

- 通信层

- 南向接口(Southbound API):控制器与交换机通信(如OpenFlow)。

- 状态管理层

- 维护网络拓扑、链路状态、主机信息、流表等全局状态。

- 北向接口

- 提供RESTful API供应用调用,支持同步查询与异步事件通知。

SDN网络控制应用

- 路由应用

- 实现Dijkstra算法计算最短路径。

- 访问控制

- 控制哪些数据包应被丢弃。

- 负载均衡

- 控制多路径转发以实现服务器负载分担。

5.5.2 OpenFlow协议

- 控制器到交换机消息

- 配置(Configuration):设置交换机参数。

- 修改状态(Modify-State):添加/删除/修改流表项。

- 读取状态(Read-State):获取统计信息。

- 发送数据包(Send-Packet):控制器主动发送数据包。

- 交换机到控制器消息

- 流表移除(Flow-Removed):流表项超时或被删除。

- 端口状态(Port-Status):端口变化通知。

- 数据包入(Packet-in):未匹配流表的数据包上报控制器。

5.5.3 数据与控制平面交互示例

场景:链路状态变更

- s1检测到链路故障

- 发送Port-Status消息通知控制器。

- 控制器更新链路状态数据库

- 通知链路状态管理模块。

- 路由应用收到链路状态变更通知

- 注册监听事件后触发。

- 应用重新计算最短路径

- 使用Dijkstra算法。

- 应用请求更新流表

- 流表管理模块生成更新指令。

- 控制器下发流表更新

- 通过OpenFlow协议更新s1、s4等受影响交换机。

5.5.4 SDN的发展历程与未来

- 起源

- 2004年提出控制与数据平面分离理念。

- Ethane项目演化为OpenFlow。

- 未来方向

- 向大规模广域网扩展(如Google B4网络)。

- 与NFV融合,替代专用中间盒设备。

- 推动跨AS的SDN架构发展。

5.6 ICMP:互联网控制报文协议

5.6.1 ICMP作用

- 错误报告机制

- 报告不可达、超时、参数问题等网络异常。

- 网络诊断工具支持

- Ping 和 Traceroute 基于ICMP实现。

5.6.2 ICMP报文格式

- 类型字段(Type)

- 标识报文类型(如回显请求、目标不可达)。

- 代码字段(Code)

- 进一步细化错误原因(如网络不可达、端口不可达)。

- 校验和字段

- 用于完整性校验。

5.6.3 ICMP常见应用

- Ping命令

- 发送ICMP Echo Request,接收Echo Reply验证连通性。

- Traceroute命令

- 利用TTL递减和ICMP Time Exceeded报文探测路径。

5.7 网络管理:SNMP

5.7.1 SNMP概述

- 网络管理模型

- 管理站(Manager)与代理(Agent)协作。

- 管理信息库(MIB)存储被管对象数据。

5.7.2 SNMP操作

- GetRequest

- 获取一个或多个变量值。

- SetRequest

- 设置变量值。

- GetNextRequest

- 获取下一个变量值,用于遍历MIB树。

- Trap

- 代理主动上报事件(如接口down)。

- InformRequest

- 可靠的Trap通知,要求确认响应。

5.7.3 MIB结构

- 对象标识符(OID)

- 分层命名结构,唯一标识每个可管理对象。

- 标准MIB

- system、interfaces、ip、tcp、udp等标准组别。

5.7.4 SNMP版本演进

- SNMPv1

- 基础功能,安全性差。

- SNMPv2c

- 支持批量操作,仍使用明文社区字符串。

- SNMPv3

- 引入认证与加密,提升安全性。## 5.6 ICMP:互联网控制报文协议

5.6.1 ICMP的基本功能

- ICMP用于主机和路由器之间在网络层交换控制信息。

- 主要用途是错误报告,例如“目标网络不可达”。

- ICMP消息封装在IP数据报中作为载荷传输。

- ICMP消息包含类型字段和代码字段,并附带引发错误的原始IP数据报头部及前8字节内容。

5.6.2 常见ICMP消息类型

- Echo Reply(类型0,代码0):响应Ping请求。

- 目标网络不可达(类型3,代码0)

- 目标主机不可达(类型3,代码1)

- 目标协议不可达(类型3,代码2)

- 目标端口不可达(类型3,代码3)

- TTL超时(类型11,代码0)

- IP头部错误(类型12,代码0)

- Echo Request(类型8,代码0):用于Ping程序。

5.6.3 Ping与Traceroute的实现

- Ping:发送ICMP Echo Request(类型8,代码0),接收方返回Echo Reply(类型0,代码0)。

- Traceroute:

- 发送一系列UDP数据报,TTL依次递增(1, 2, 3…)。

- 每个路由器在TTL减至0时发送ICMP TTL超时消息(类型11,代码0)。

- 最终目标主机返回“端口不可达”ICMP消息(类型3,代码3),表示路径探测完成。

5.6.4 IPv6中的ICMPv6

- ICMPv6为IPv6重新定义了消息类型。

- 新增类型包括:

- Packet Too Big(类型2)

- Unrecognized IPv6 Options(类型4)

5.7 网络管理与SNMP、NETCONF/YANG

5.7.1 网络管理框架概述

- 管理服务器(Managing Server)

- 网络管理中心,负责数据收集、分析与命令下发。

- 被管理设备(Managed Device)

- 包括主机、路由器、交换机等,设备具有可配置参数和运行状态。

- 设备数据(Device Data)

- 包括配置数据(如IP地址)、运行数据(如邻居列表)、统计信息(如丢包数)。

- 网络管理代理(Agent)

- 运行在被管理设备上的软件,与管理服务器通信并执行命令。

- 网络管理协议

- 提供管理服务器与代理之间的通信机制,用于查询状态、控制设备、接收异常通知。

5.7.2 简单网络管理协议(SNMP)与管理信息库(MIB)

SNMPv3协议概述

- 应用层协议,用于管理服务器与代理之间交换控制与状态信息。

- 采用请求-响应模式:

- GetRequest:获取一个或多个MIB对象值。

- GetNextRequest:获取MIB对象列表中的下一个值。

- GetBulkRequest:一次性获取大量数据。

- SetRequest:设置MIB对象值。

- Response:对请求的响应。

- Trap:代理主动发送的异常事件通知。

- 通常通过UDP传输,无可靠保证,需管理服务器自行处理重传。

管理信息库(MIB)

- MIB对象表示设备的配置与运行状态。

- 示例:

ipSystemStatsInDelivers表示成功交付给上层协议的IP数据报数量。 - RFC定义了标准MIB模块,厂商也可定义私有MIB。

- 常见MIB模块:

- [RFC 4293]:IP与ICMP管理对象。

- [RFC 4022]:TCP管理对象。

- [RFC 4113]:UDP管理对象。

5.7.3 网络配置协议(NETCONF)与YANG

NETCONF协议功能

- 提供对设备配置的获取、修改、锁定、解锁等操作。

- 支持订阅设备事件通知。

- 使用XML格式的远程过程调用(RPC)进行通信。

- 基于安全连接(如TLS over TCP)。

NETCONF操作示例

<get>:获取设备的运行与配置数据。<get-config>:获取指定配置(如运行配置)。<edit-config>:修改设备配置,如设置接口MTU。<lock> / <unlock>:锁定配置数据库,防止并发修改。<create-subscription>:订阅设备事件通知。

YANG数据建模语言

- 用于定义NETCONF使用的配置与状态数据结构。

- 支持内置数据类型与用户定义约束,确保配置一致性。

- 可生成描述设备能力的XML文档。

- 与SMI在SNMP中作用类似,但更强大灵活。

5.7.4 网络管理方式比较

- CLI命令行接口

- 直接操作设备,但易出错,难以自动化与大规模部署。

- SNMP/MIB

- 用于监控设备状态与统计信息,SetRequest用于配置但使用较少。

- 安全性不足,曾主要用于监控而非控制。

- NETCONF/YANG

- 强调配置管理,支持多设备原子操作。

- 更适合大规模、自动化网络管理。

- 是当前主流网络管理发展方向。## 5.8 总结

- 控制平面的两种构建方式:

- 基于每台路由器的控制

- 每个路由器独立运行路由算法。

- 路由器之间相互通信以交换路由信息。

- 基于逻辑集中式控制的SDN

- 控制器集中计算并分发转发表。

- 路由器仅负责数据转发。

- 基于每台路由器的控制

- 路由算法基础

- 两种核心算法:

- 链路状态路由(Link-State)

- 每个节点掌握全网拓扑信息。

- 使用Dijkstra算法计算最短路径。

- 距离向量路由(Distance-Vector)

- 每个节点维护到其他节点的距离向量。

- 通过邻居交换信息逐步更新路径。

- 链路状态路由(Link-State)

- 两种核心算法:

- 实际应用

- OSPF:基于链路状态的内部网关协议。

- BGP:基于距离向量的外部网关协议,用于自治系统间通信。

- SDN控制平面

- SDN控制器三层结构:

- 通信层:与设备通信。

- 网络状态管理层:维护网络状态。

- 网络控制应用层:实现策略与转发规则。

- OpenFlow协议:

- 定义控制器与设备之间的通信。

- 支持流表管理与数据包转发。

- SDN控制器三层结构:

- 网络管理

- ICMP协议:

- 用于网络诊断与错误报告。

- 如ping和traceroute。

- SNMP协议:

- 用于网络设备管理。

- 支持GetRequest、SetRequest和Trap消息。

- NETCONF/YANG:

- 提供更现代的配置管理接口。

- ICMP协议:

- 后续章节展望

- 下一章将进入链路层,研究如何在本地网络中传输数据包。

- 链路层任务虽然局部,但涉及多个关键技术如差错控制、介质访问控制等。

作业与思考题

复习题

5.1 节

- R1:基于每台路由器的控制平面是什么意思?“单体实现”指什么?

- R2:基于逻辑集中式控制的控制平面是什么意思?控制平面与数据平面是否在同一个设备中?

5.2 节

- R3:比较集中式与分布式路由算法,举例说明。

- R4:比较链路状态与距离向量路由算法。

- R5:距离向量路由中的“计数到无穷大”问题是什么?

- R6:是否每个自治系统都必须使用相同的内部路由算法?为什么?

5.3–5.4 节

- R7:为何Internet使用不同的内部和外部路由协议?

- R8:OSPF发送链路状态信息是否只发送给直接邻居?

- R9:OSPF中“区域”的概念及引入原因。

- R10:比较子网、前缀和BGP路由。

- R11:BGP中NEXT-HOP和AS-PATH属性的作用。

- R12:ISP如何通过BGP配置实现策略控制。

- R13:BGP接收路径后是否必须添加自身标识?

5.5 节

- R14:SDN控制器的通信层、状态管理层、应用层各自作用。

- R15:在SDN中实现新路由协议应在哪一层?

- R16:SDN控制器的北向和南向API传输哪些消息?

- R17:OpenFlow消息的类型及其作用(如Packet-In、Flow-Removed等)。

- R18:OpenDaylight中服务抽象层的作用。

5.6–5.7 节

- R19:四种ICMP消息类型。

- R20:Traceroute使用的两种ICMP消息。

- R21:SNMP中的管理服务器、被管设备、代理、MIB定义。

- R22:GetRequest和SetRequest消息的作用。

- R23:Trap消息的作用。

编程实验

ICMP Ping 实验

- 编写一个基于ICMP的Ping程序。

- 发送ICMP Echo Request,接收Echo Response。

- 计算RTT、丢包率、统计延迟(最小、平均、最大、标准差)。

- 使用Python实现,仅需编写客户端。

路由协议模拟实验

- 实现一个异步分布式距离向量路由协议。

- 每个节点维护距离表。

- 初始化函数rtinitX()设置初始距离。

- 更新函数rtupdateX()接收邻居信息并更新距离表。

- 当路径变化时,向邻居发送更新信息。

- 使用模拟环境调用tolayer2()发送路由更新包。

Wireshark 实验:ICMP

- 使用Wireshark抓包分析ICMP协议行为。

- 观察ICMP Echo Request/Reply。

- 分析Traceroute过程中的TTL超时和端口不可达消息。

- 理解ICMP报文结构和网络诊断机制。### Wireshark 实验:ICMP

- 实验内容涉及使用Wireshark分析ICMP协议在

ping和traceroute命令中的应用。 - 实验资源可在教材官网获取:www.pearsonhighered.com/cs-resources。

人物访谈:Jennifer Rexford

职业背景

- 普林斯顿大学计算机科学系教授。

- 1996–2004年任职于AT&T实验室,研究网络测量、流量工程与路由器配置。

- 曾获ACM Grace Murray Hopper奖、ACM Athena讲座奖、IEEE互联网奖等多项荣誉。

- 美国国家工程院院士(2014年入选)。

代表项目与挑战

- 设计了路由控制平台(RCP),实现对ISP骨干网的集中式路由管理。

- 在单台普通计算机上计算全网路由,并兼容传统路由器。

- 该项目为后续SDN技术的发展奠定了基础。

对SDN未来的看法

- SDN应提供更好的编程抽象,支持多个独立应用协同工作。

- 应简化底层细节(如流表项、包头格式等)。

- 分布式设备更新需有良好的抽象机制,便于管理员理解更新过程中数据包的行为变化。

- 强调跨学科研究:网络、分布式系统与编程语言的结合具有重要实践价值。

对网络与互联网未来的展望

- 网络技术持续演进,受智能手机、云计算、物联网等驱动。

- 未来网络应“隐形”地支持创新,不成为性能与部署的瓶颈。

- 需要从更高层次抽象网络设备与协议,关注用户整体目标。

受启发的人物

- Sally Floyd:国际计算机科学研究所研究员。

- 致力于解决互联网关键问题,推动研究成果进入标准与设备。

- 开发了广泛使用的网络模拟器ns-2与ns-3。

- 积极参与社区服务,影响深远。

给学生的建议

- 网络领域高度跨学科,涉及排队论、博弈论、控制理论、机器学习等多个方向。

- 建议学生掌握相关领域的知识或与专家合作,夯实网络研究基础。

- 注重系统设计与构建能力,通过操作系统、计算机体系结构等课程提升实践水平。

链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.1.1 链路层的基本服务

- 链路层功能

- 在两个相邻节点之间传输数据报。

- 数据封装为帧(Frame),包含头部和数据部分。

- 支持多种链路协议,如以太网、WiFi、PPP等。

- 多路访问问题

- 多个节点共享广播信道时如何协调帧的发送?

- 链路层地址

- MAC地址用于标识本地网络中的设备。

6.1.2 链路层实现位置

- 硬件实现

- 网络适配器(NIC)负责帧封装、错误检测等。

- 软件实现

- 主机操作系统处理链路层配置、地址解析等。

6.2 错误检测与纠正技术

6.2.1 奇偶校验

- 单比特奇偶校验

- 添加一个比特使总“1”数为偶数或奇数。

- 只能检测奇数个错误,不能纠错。

- 二维奇偶校验

- 检测并纠正单比特错误。

- 支持双比特错误检测。

6.2.2 校验和方法

- Internet 校验和

- 将数据视为16位整数求和,取反码作为校验和。

- TCP/UDP中使用,适用于低出错率链路。

6.2.3 循环冗余校验(CRC)

- 基本原理

- 使用生成多项式G(x),计算余数R作为冗余位。

- 接收方通过除法判断是否出错。

- 特点

- 可检测所有长度小于r+1的突发错误。

- 广泛用于链路层,如Ethernet、PPP。

6.3 多路访问链路与协议

6.3.1 信道划分协议

时间划分(TDM)

- 每个节点分配固定时间槽。

- 无冲突,但效率低,无法动态适应流量变化。

频率划分(FDM)

- 将带宽划分为多个子频段。

- 类似TDM,资源固定分配。

码分多址(CDMA)

- 每个节点使用唯一编码传输。

- 支持同时传输,抗干扰能力强。

- 广泛用于无线通信。

6.3.2 随机访问协议

ALOHA 协议

- 纯ALOHA

- 节点随时发送,碰撞后随机延迟重传。

- 最大效率:1/(2e) ≈ 18%。

- 时隙ALOHA

- 所有节点同步发送,效率更高。

- 最大效率:1/e ≈ 37%。

CSMA(载波侦听多路访问)

- CSMA

- 发送前侦听信道是否空闲。

- CSMA/CD

- 检测到冲突立即停止发送。

- 用于以太网,效率随传播延迟增加而下降。

- 退避算法

- 使用二进制指数退避选择K值,避免持续冲突。

6.3.3 轮流协议

轮询协议

- 由主节点轮询各节点。

- 无冲突,但存在轮询延迟。

- 若主节点失效,整个系统瘫痪。

令牌传递协议

- 令牌在节点间循环。

- 无需主节点,但节点故障可能中断系统。

- 实例:IEEE 802.5 Token Ring。

6.3.4 DOCSIS协议(有线网络链路层)

- 下行与上行信道

- 使用FDM划分频率。

- 下行单一源(CMTS),无冲突。

- 上行多节点共享,需冲突控制。

- MAP帧与Mini-slot

- CMTS通过MAP消息分配发送时段。

- 请求帧采用随机接入方式,可能冲突。

- 冲突处理

- 未收到响应则认为冲突发生。

- 使用二进制指数退避机制重传。

6.4 交换式局域网

6.4.1 局域网寻址与ARP

- MAC地址

- 48位全球唯一地址,用于局域网内通信。

- 地址解析协议(ARP)

- 将IP地址映射为MAC地址。

- ARP缓存维护IP-MAC对应关系。

6.4.2 以太网技术

- 帧格式

- 包含目标MAC、源MAC、类型、数据、CRC。

- CSMA/CD机制

- 早期以太网使用,现代全双工环境下不再需要。

- 速率发展

- 从10Mbps → 100Mbps → 1Gbps → 10Gbps演进。

6.4.3 交换机工作原理

- 自学习能力

- 维护交换表(MAC地址→端口)。

- 转发决策

- 根据目的MAC查找端口转发。

- 广播与泛洪

- 未知MAC地址时广播帧。

6.4.4 VLAN虚拟局域网

- 逻辑隔离

- 同一物理网络中划分不同广播域。

- VLAN标签

- IEEE 802.1Q标准定义VLAN ID字段。

- 跨交换机通信

- Trunk链路携带多个VLAN信息。

6.4.5 数据中心网络

- 高性能需求

- 高带宽、低延迟、可扩展性。

- 结构设计

- Fat Tree、Clos架构支持大规模并行通信。

- SDN集成

- 控制平面集中化,提升灵活性与管理效率。## 6.4 交换式局域网

6.4.1 链路层寻址与ARP

MAC地址

- 每个网络接口(适配器)具有唯一的MAC地址,长度为6字节(48位),全球唯一。

- MAC地址结构扁平化,不随位置变化而改变。

- IEEE负责管理MAC地址空间,分配前24位给厂商,后24位由厂商自定义。

ARP协议

- 作用:将IP地址解析为对应的MAC地址。

- 工作原理:

- 主机维护ARP表,包含IP地址与MAC地址的映射关系及TTL(生存时间)。

- 若ARP表中没有目标IP对应的MAC地址,则发送ARP广播请求。

- 接收方回应其MAC地址,发送方更新ARP表并继续发送数据帧。

- 广播机制:

- ARP请求使用广播MAC地址 FF-FF-FF-FF-FF-FF 发送。

- 跨子网通信:

- 数据包需先发送到路由器接口,再由路由器转发至目标子网。

- 路由器通过ARP获取下一跳MAC地址。

6.4.2 以太网技术

以太网帧格式

- 字段说明:

- 目标MAC地址(6字节)

- 源MAC地址(6字节)

- 类型字段(2字节):指示上层协议(如IP、ARP等)

- 数据字段(46–1500字节)

- CRC校验码(4字节)

- 最大传输单元(MTU):1500字节,超过则需分片。

- 最小数据字段长度:46字节,不足时填充。

以太网发展

- 速率演进:

- 10 Mbps → 100 Mbps → 1 Gbps → 10 Gbps → 40 Gbps

- 物理介质支持:

- 双绞线(如100BASE-TX、10GBASE-T)

- 光纤(如1000BASE-LX)

- 拓扑结构演变:

- 总线型拓扑(早期)

- 集线器星型拓扑(Hub-based)

- 交换机星型拓扑(Switched Ethernet)

CSMA/CD机制

- 适用场景:共享总线或集线器连接的以太网。

- 冲突检测与退避:

- 发送过程中持续监听信道状态。

- 冲突发生时立即停止发送,并发出拥塞信号。

- 使用二进制指数退避算法重传。

6.4.3 链路层交换机工作原理

转发与过滤

- 交换机功能:

- 转发:确定数据帧应从哪个端口输出。

- 过滤:判断是否丢弃数据帧。

- 交换表(Switch Table):

- 包含MAC地址、对应端口、记录时间。

- 初始为空,通过自学习动态构建。

- 老化机制:若某MAC地址在设定时间内未出现,则删除该条目。

自学习机制

- 过程:

- 接收到数据帧后,记录源MAC地址与输入端口。

- 更新交换表。

- 查找目标MAC地址:

- 若存在,转发至指定端口。

- 若不存在,向除输入端口外的所有端口广播。

交换机优势

- 消除冲突:每个端口独立通信,无需竞争带宽。

- 异构链路支持:不同速率和介质可共存。

- 易管理性:

- 支持流量监控、统计信息收集。

- 可隔离故障设备(如异常发送大量帧的适配器)。

6.4.4 虚拟局域网(VLAN)

VLAN概念

- 目的:在同一物理网络中划分多个逻辑广播域。

- 实现方式:

- 基于端口的VLAN:交换机端口被分配到不同VLAN。

- 广播域隔离:仅同VLAN内的设备可接收到广播帧。

VLAN配置示例

- 单一交换机划分为EE(电气工程)与CS(计算机科学)两个VLAN。

- 端口2–8属于EE VLAN;端口9–15属于CS VLAN。

VLAN间通信

- 解决方案:

- 连接外部路由器,使不同VLAN之间通过路由器通信。

- 使用三层交换机(集成路由功能的交换机)。

VLAN Trunking(干线连接)

- 用途:连接多个支持VLAN的交换机。

- 机制:

- 使用Trunk端口承载多个VLAN的数据。

- 使用IEEE 802.1Q协议,在以太网帧中插入4字节的VLAN标签。

- 标签包括:TPID(固定值8100)、VLAN ID(12位)、优先级字段(3位)。

VLAN类型扩展

- 基于MAC地址的VLAN:根据设备MAC地址划分VLAN。

- 基于网络协议的VLAN:如IPv4、IPv6、AppleTalk等。

- 跨IP路由器的VLAN扩展:实现广域范围的虚拟局域网。## 6.6 数据中心网络

6.6.1 数据中心架构

- 数据中心的三大作用

- 提供内容(如网页、邮件、视频)

- 支持大规模并行计算(如搜索引擎索引)

- 提供云计算服务(如AWS、Azure)

- 成本构成

- 主机:45%

- 基础设施(UPS、冷却):25%

- 电力:15%

- 网络设备与带宽:15%

- 主机结构

- 使用标准化“刀片服务器”

- 每机架20–40个主机

- TOR交换机连接机架内主机与其他网络设备

- 主机通常具有40/100 Gbps以太网连接

- 拓扑结构

- 分层设计(接入路由器 → Tier-1交换机 → Tier-2交换机 → TOR交换机)

- 所有链路使用以太网协议(铜缆或光纤)

- 支持扩展至数十万主机

- 负载均衡器

- 接收外部请求并分发至合适主机

- 实现NAT功能,隐藏内部IP结构

- 又称“四层交换机”,基于IP+端口进行转发决策

- 冗余设计

- 所有关键设备和链路均支持冗余配置

- 每个TOR可连接多个Tier-2交换机

- 每个子网进一步划分为VLAN(每个包含数百台主机)

- 通信瓶颈问题

- 不同机架间通信受限于共享链路容量

- 例如:100G链路被40个流共享 → 每流仅2.5G

- 解决方案:

- 升级高速交换设备(成本高)

- 同构部署相关服务(灵活性差)

- 多路径互联(如图6.31)

- 多路径路由

- ECMP(等价多路径)实现流量随机分配

- 高级方案支持更细粒度负载均衡

- 个别方案支持包级多路径路由

6.6.2 数据中心网络发展趋势

- 层级化互连网络

- 采用Clos网络结构(源自电话交换理论)

- 支持任意主机间通信

- 多路径提高容量与可靠性

- SDN集中控制

- Google、Microsoft、Facebook等采用逻辑集中式控制

- 明确划分数据平面(简单交换设备)与控制平面(软件定义)

- 虚拟化支持

- VM迁移需保持网络连接一致性

- 数据中心统一为扁平二层网络

- 修改ARP机制为DNS式查询系统

- 物理约束优化

- 极低延迟环境(微秒级)

- TCP等拥塞控制协议难以适应

- 引入数据中心专用TCP变种、RDMA技术、调度理论优化

- 模块化与定制化

- 集装箱式模块数据中心(MDC)

- 支持快速部署与替换

- 核心网络设计挑战大

- 自研网络设备、协议、软件成为趋势

- 可用区(Availability Zone)

- Amazon提出的数据中心异地备份方案

- 多个数据中心位于附近建筑,实现数据同步与容错

6.7 回顾:一次网页请求的一生

6.7.1 初始阶段:DHCP、UDP、IP、以太网

- 获取IP地址

- 发送广播DHCP请求

- 路由器回复DHCP ACK

- 获取IP、默认网关、DNS服务器信息

- 封装过程

- DHCP消息 → UDP段 → IP数据报 → 以太网帧

- 学习交换机

- 第一次发送后交换机记录MAC地址位置

- 后续单播帧直接转发至目标端口

6.7.2 DNS与ARP

- 域名解析

- 浏览器发起HTTP请求前需通过DNS解析域名

- 创建DNS查询消息 → UDP段 → IP数据报 → 以太网帧

- 获取网关MAC地址

- 已知IP但未知MAC → 发送ARP请求

- 网关回应ARP应答 → 获取MAC地址

- 帧发送

- 帧目的MAC为网关

- 数据报目的IP为DNS服务器

6.7.3 域内路由至DNS服务器

- 路由转发

- 学校路由器根据转发表将DNS请求转发至Comcast网络

- Comcast内部路由器使用RIP/OSPF/IS-IS+BGP决定下一跳

- DNS响应返回

- DNS服务器查找缓存中的www.google.com记录

- 返回IP地址64.233.169.105

- 响应数据报经原路径返回Bob的电脑

6.7.4 Web客户端-服务器交互:TCP与HTTP

- 建立TCP连接

- 发送SYN段 → 目标端口80(HTTP)

- 经学校、Comcast、Google网络到达目标服务器

- 服务器响应SYNACK段 → 客户端完成三次握手

- 发送HTTP请求

- 浏览器创建GET请求 → 封装进TCP段 → IP数据报 → 以太网帧

- 请求最终送达www.google.com服务器

- 接收HTTP响应

- 服务器生成HTML响应内容 → 封装发送回客户端

- 客户端浏览器接收响应 → 解析HTML → 展示网页

- 涉及协议总结

- DHCP:动态获取IP

- DNS:域名解析

- ARP:IP→MAC映射

- TCP:可靠传输

- HTTP:应用层协议

- IP:路由寻址

- 以太网:链路层协议## 6.8 总结

- 链路层基本服务

- 将网络层数据报从一个节点传输到相邻节点。

- 数据封装为帧,包含头部和数据部分。

- 链路类型多样性

- 点对点链路:单发送者与单接收者。

- 多路访问链路:多个发送者与接收者共享信道。

- MPLS链路:逻辑“链路”可能本身是一个网络。

- 链路层关键技术

- 错误检测与纠正

- 奇偶校验、校验和、CRC(循环冗余校验)。

- 多路访问协议

- 信道划分(TDM、FDM)、随机访问(ALOHA、CSMA)、轮流机制(轮询、令牌传递)。

- 链路层地址

- MAC地址用于局域网内唯一标识设备。

- ARP协议实现IP地址到MAC地址的映射。

- 虚拟化技术

- VLAN(虚拟局域网)实现广播域逻辑隔离。

- 交换式网络构建

- 局域网扩展、数据中心网络设计。

- 错误检测与纠正

- 以太网的发展

- 从10Mbps逐步演进至10Gbps。

- 使用CSMA/CD机制(现代全双工环境下已不常用)。

- MPLS与数据中心网络

- MPLS提供链路层服务,支持流量工程。

- 数据中心网络采用高性能架构(如Fat Tree、Clos结构)并集成SDN技术。

- 协议栈学习总结

- 完成物理层、链路层、网络层、传输层、应用层的学习。

- 后续章节将探讨无线网络、网络安全和多媒体网络等跨层主题。### Wireshark实验:802.11与以太网

- 提供Wireshark实验用于分析IEEE 802.3以太网协议。

- 实验包括观察Wireshark中的帧格式。

- 另一个实验分析家庭网络环境下的数据包轨迹。

人物访谈:Albert Greenberg(微软Azure网络负责人)

职业背景

- 现任微软Azure网络副总裁。

- 负责微软数据中心与边缘网络、全球光纤与海底网络、FPGA与SmartNIC卸载、容器网络、CDN、边缘网络等。

- 曾发表VL2论文,推动云计算网络发展。

- 早年任职于贝尔实验室与AT&T实验室,是SDN架构先驱之一。

- 拥有达特茅斯学院数学学士与华盛顿大学计算机科学博士。

学术与荣誉

- 美国国家工程院院士、ACM会士。

- 获IEEE Koji Kobayashi计算机与通信奖、ACM Sigcomm奖、Test of Time论文奖。

为何选择网络领域

- 热爱解决实际问题并结合数学建模。

- 受Ed Lazowska(系统方向)与Richard Ladner、Martin Tompa(理论方向)影响。

对网络专业学生的建议

- 网络领域正变得更加多样化、包容和开放。

- 鼓励更多女性与技术少数群体加入。

- 技术背景多样化:架构、编程语言、光学、形式化方法、数据科学、AI、容错系统等。

- 开源系统如SONiC正在改变网络生态。

- 推崇SDN与硬件解耦(Disaggregation)带来的开放性。

职业生涯中最激动人心的项目

- 云计算是近年来最具挑战性的领域。

- 涉及操作系统、分布式系统、性能、安全、机器学习、数据科学、管理等全栈技术。

- SDN在构建大规模软件定义数据中心中起核心作用。

对未来网络的展望

- 云计算尚处于10%的发展阶段。

- 端到端系统中的计算与存储分配将变得更加关键。

- 边缘计算将推动“横向”扩展,形成更丰富的端到端生态系统。

- 5G将成为未来网络的重要组成部分。

职业生涯中的启发来源

- 来自客户与实际网络运维的反馈。

- 与工程师和研究人员的合作带来深刻洞察。

- 尤其赞赏那些精通系统全生命周期的技术人员。